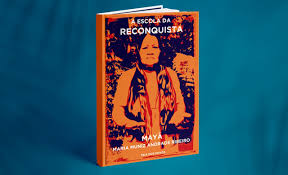

- A Escola da Reconquista

- Mayá (Maria Muniz de Andrade)

- Crítica del libro: Jurema Machado de Andrade Souza*

- Traducido por Pablo Pellicer

- Año: 2022

- Editorial: Teia dos Povos, Arataca, Bahia, Brasil

- ISBN: 978-65-76598-16-2

- Páginas: 168

- Idioma: portugués

Palabras clave: lucha, educación, pueblos indígenas, sur de Bahía.

Keywords: struggle, education, indigenous peoples, southern Bahia.

DOI: doi.org/10.53368/EP67VyCL01

¿Existe una pedagogía que eduque por medio de la lucha y la conciencia de los derechos territoriales? A través de su memoria y trayectoria, Mayá, Maria Muniz de Andrade, líder indígena del pueblo pataxó hãhãhãi y maestra de todas las generaciones de su comunidad, nos muestra que sí. En un libro minuciosamente organizado en partes cuyos títulos sensibles nos remiten a situaciones concretas, Mayá demuestra las acciones de su pueblo para frenar el genocidio y sus estrategias para crear una pedagogía que eduque a través de la lucha y los derechos territoriales. Su escritura es como una buena conversación; mientras la leemos, la escuchamos hablar en una digna y rica oralitura[1], como nos enseñó a reconocer otra gran maestra y escritora, Leda Maria Martins.

El libro escrito por Mayá, con la coordinación de la profesora Rosângela Pereira de Tugny, fue publicado por la editorial Teia dos Povos, y como nos dice la propia Mayá: «Teia es nuestra Universidad». Una articulación que reúne a diversos pueblos y comunidades para acciones que buscan su autonomía y resistencia. Así, el prefacio está escrito por sus amigos y compañeros de lucha, los maestros Solange Brito y Joelson Ferreira. Antes de eso, el libro está dedicado a sus parientes más cercanos: hermanos, hijo, nietos y bisnieta. A pesar de estar profundamente arraigada en su tierra y su pueblo, Mayá, Maria o doña Maria (como aprendí a llamarla hace veinticinco años) habla y conversa con el mundo. Lucha por su pueblo y por otros pueblos; está conectada con otros movimientos del mismo modo en que participa del movimiento indígena. Quizás esa sea la gran lección de Maria y su libro: ¡no luches tan solo por tu propia lucha!

Escrito durante los primeros tiempos de la pandemia de COVID-19, Maria introduce el libro llamando la atención sobre la constante movilización de la lucha indígena. Después de todo, la pandemia no impidió la acción de los grileiros,[2] madereros y empresas mineras. La pandemia fue simplemente otra amenaza para los pueblos indígenas, y era necesario enfrentarla. Maria lo hizo muy bien, escribiendo este libro y registrando su historia. Una historia conectada con muchas otras historias. Así, nos enseña que debemos «recordar el olvido», ya que muchos pueblos han sido olvidados y sus historias, mal contadas.

Para contar una historia, es necesario decir quién se es, y Maria nos da ejemplos de su inmensa reflexividad al decir quién es y dónde nació. Su linaje indígena es tupinambá de Olivença, ya que su bisabuelo Angélico y su abuelo Basílio vinieron de allí, pero ella y sus hermanos nacieron en la tierra indígena Caramuru-Paraguassu, en la región de Rancho Queimado, donde sus antepasados se establecieron. Víctimas del despojo que marcó la expansión de los cultivos de cacao y la cría de ganado bovino en el sur de Bahía, ella y sus hermanos crecieron dentro y fuera de la aldea, pero siempre conscientes de lo que era la lucha de los indígenas, o la guerrilla, como le gusta afirmar. Y fue debido a esta lucha que Maria se dio cuenta desde niña de que quería ser maestra y enseñar y educar a través de la lucha. Maria ya sabía lo que era la educación diferenciada antes de que se convirtiera en ley y teoría. En el libro, recorremos junto a ella toda la trayectoria para convertirse en maestra y los desafíos que enfrentó.

La conexión entre mujeres es otra marca fuerte en las palabras de Maria. Así describe su relación con su madre, Lucília Muniz, y con Maura Titiah, del tronco baenã, compañera de lucha. Al mostrarnos esta relación y los aprendizajes que escuchaba de su madre, aprendemos sobre organización y articulación para la recuperación del territorio usurpado. Maria es una mujer extremadamente generosa, y su narrativa es igual de generosa con aquellos que luchan y desean aprender. A pesar de ser un libro sobre sus memorias y trayectoria, su narrativa está lejos de ser egocéntrica; es colectiva y habla de muchos otros que caminaron con ella y a quienes ella acompañó: Nailton, Maura, Higino, Samado, Gerson. Además del fuerte énfasis en la colectividad, aprendemos que la lucha también se compone de encantamientos, música y rituales. Cantando y luchando. Maria comparte muchas canciones con sus lectores, todas en su contexto.

Educar durante las recuperaciones de tierras fue la gran acción realizada por Maria. En cada finca retomada y ocupada por los indígenas, la profesora Maria Muniz iba con sus lápices y cuadernos, y con la fuerte determinación de explicar a los niños, que estaban acompañando a sus padres en la recuperación, por qué estaban allí en esa ocupación. «Me convertí en una profesora errante», dice.

«Nunca les dije que era maestra, sino que venían a estudiar para tener días mejores. Mi forma de educar seguía ese patrón: trabajar, caminar, cantar y conversar» (pág. 63).

El libro de Maria para el mundo presenta hermosas fotografías. Algunas más antiguas la muestran a ella y a sus alumnos en el aula, caminando por el bosque, debajo de una cabaña. En otras más recientes, la vemos participando en actividades junto a Teia dos Povos, en la Jornada de Agroecología y en la huerta con las semillas criollas de las que se enorgullece de ser guardiana. El final del libro es una especie de recopilación que reúne cinco textos escritos por ella en diferentes momentos. Además de una cronología que registra los años importantes de la vida de Maria y del pueblo pataxó hãhãhãi, junto con una nota de la editora.

En marzo de 2024, Maria ocupó el cargo de profesora en la Universidad Federal de Bahía, Brasil, a través del Programa de Saberes Tradicionales de esa universidad. Ella ya era doctora en Saber Notorio por la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.

En junio de 2024, Maria habría cumplido setenta y cinco años. En las primeras páginas de su libro, pide permiso a los encantados para registrar sus vivencias. Yo también pido permiso a Maria. ¡Le pido su bendición!

Referencias

Martins, Leda Maria. «Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela». Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

—

* Profesora de la Universidad Federal Recôncavo da Bahia. E-mail: jurema.machado@ufrb.edu.br.

[1] Concepto que propone romper con la dicotomía presente en el pensamiento occidental, en el que se opone la escrita y la oralidad. En las oralituras, gesto y voz constituyen en el cuerpo un lenguaje oriundo de múltiples saberes y naturalezas (Martins, 2021).

[2] Acaparadores o usurpadores de tierras.

—