Felipe Milanez,* Alexandre Pessoa Dias,* Diogo Ferreira da Rocha,* Fernando Ferreira Carneiro,* Juliana Wotzasek Rulli Villardi,* Karen Friedrich,* Lia Giraldo da Silva Augusto,* Luiz Galvão,* Marcelo Firpo Porto,* Marcia L. Montanari Corrêa,* Maurício Polidoro,* Paulo C. Basta,** Ana C. Santiago de Vasconcellos,** Cleide Terena,** Silvia Â. Gugelmin,** Haya Del Bel,** Aparecida F. C. Reis,** Fernanda Savicki de Almeida**

Traducido por Ana María de Veintimilla***

DOI: doi.org/10.53368/EP67VyExEP04

Resumen: En las primeras semanas de 2023, mientras empezaba el Gobierno del presidente Lula da Silva, repercutieron en la prensa mundial las noticias de una tragedia sanitaria y epidemiológica que afectó al pueblo yanomami, y el Gobierno de Lula declaró el estado de emergencia. En este artículo, un grupo de investigadores en salud pública presenta una dimensión amplia del sentido de la salud desde el concepto cuerpo-territorio frente a las violencias del extractivismo y el colonialismo, con dos estudios centrales de caso a partir de un mapeo nacional de conflictos ambientales provocados por la minería de oro y la contaminación de pesticidas por el agronegocio.

Palabras clave: salud colectiva, ambiente, territorio, pueblos indígenas.

Abstract: In the first weeks of 2023, while the government of President Lula Da Silva was initiating a few weeks after its inauguration, news of a health and epidemiological tragedy among the Yanomami People reverberated in the international press and the Lula government declared an indigenous emergency. In this article, a group of public health researchers presents a broad dimension of health from the perspective of the body-territory concept in the face of the violence of extractivism and colonialism, with two central case studies based on a national mapping of environmental conflicts: gold mining and pesticide contamination by agribusiness.

Keywords: collective health, environment, territory, indigenous peoples.

Introducción

Las violencias y violaciones contra los pueblos indígenas producen vulnerabilidades y desigualdades en el proceso de determinación socioambiental de la enfermedad, la muerte y la aniquilación de esos pueblos. Después del Gobierno marcadamente antiindígena de Jair Bolsonaro (2019-2022), la emergencia sanitaria del pueblo yanomami se hizo pública a principios de 2023. A pesar de los esfuerzos del primer año del nuevo Gobierno federal para revertir la dramática situación, esta persiste. Es un ejemplo del resultado de años de omisión o ineficacia por parte del Estado brasileño a la hora de garantizar los derechos fundamentales y combatir el expolio histórico de los territorios indígenas.

El sufrimiento de los pueblos indígenas de extiende también a todos los que habitan no solo en la Amazonía, el Cerrado (sabana) y el Pantanal, sino a los conectados por medio de arterias y redes a la Caatinga, Mata Atlántica y La Pampa, a los animales, las plantas y los árboles, a los ríos, los mares, la tierra y el aire. Para las cosmologías indígenas, espíritus como el viento y las estrellas sienten el sufrimiento pues atraviesan mundos y se comunican con hombres y mujeres sabios que tienen el don de la vista: las y los chamanes.

Este es el sentido amplio del cuerpo-territorio transmitido por los pueblos indígenas ante el colapso planetario. Manipular la naturaleza puede perjudicarlos a ellos y a los animales, plantas y ecosistemas de los que dependen. Por eso gestionan y cuidan el territorio de forma consciente y responsable.

Son cuerpos-territorios que el pensamiento indígena informa como una totalidad, una conexión ancestral. Este concepto tiene implicaciones en los procesos de enfermedad pues, cuando el territorio se enferma por violaciones, degradación y contaminación, los indígenas también se enferman. Al mismo tiempo, la enfermedad de los territorios desencadena una crisis aún más amplia que afecta no solo a los cuerpos indígenas, sino también a los no indígenas. Aprender este concepto de cuidado en el sentido más amplio es una dimensión fundamental para construir alianzas por la salud basadas en la resistencia y la lucha con los pueblos indígenas. Significa entender el cuerpo como territorio y el territorio como cuerpo social. Por eso, la ecología política de la contaminación pone en el centro el concepto de «cuerpos-territorios» (Haesbaert, 2020). La tierra, el agua, los animales, las plantas y los minerales no son recursos, sino una extensión viva de cuerpos e identidades. Es la vida anunciada en los territorios por los propios cuerpos en movimiento. La salud y el bienestar de las comunidades están profundamente ligados a la integridad de sus tierras, mientras que la degradación del territorio tiene un impacto directo y visceral en las personas que lo habitan. Provoca enfermedades derivadas de la contaminación de los cuerpos de agua y las fuentes de alimentos, así como sufrimiento psicológico y tensiones culturales por la pérdida e invasión de territorios, pues estos sustentan la salud y la educación específicas y diferenciadas, y fortalecen la organización social de los pueblos indígenas.

A partir de estas reflexiones, este artículo presenta a continuación los resultados de la investigación realizada por el Grupo Temático Salud y Medio Ambiente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), centrándose en dos conflictos ambientales relevantes: la contaminación por mercurio de la minería de oro ilegal y la contaminación de agrotóxicos por la agroindustria.

Imagen 1: Casos de contaminación por mercurio de la minería de oro ilegal y de contaminación por agrotóxicos generados por la agroindustria. Fuente: Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco).

Cartografía de los conflictos medioambientales que afectan a los pueblos indígenas en Brasil

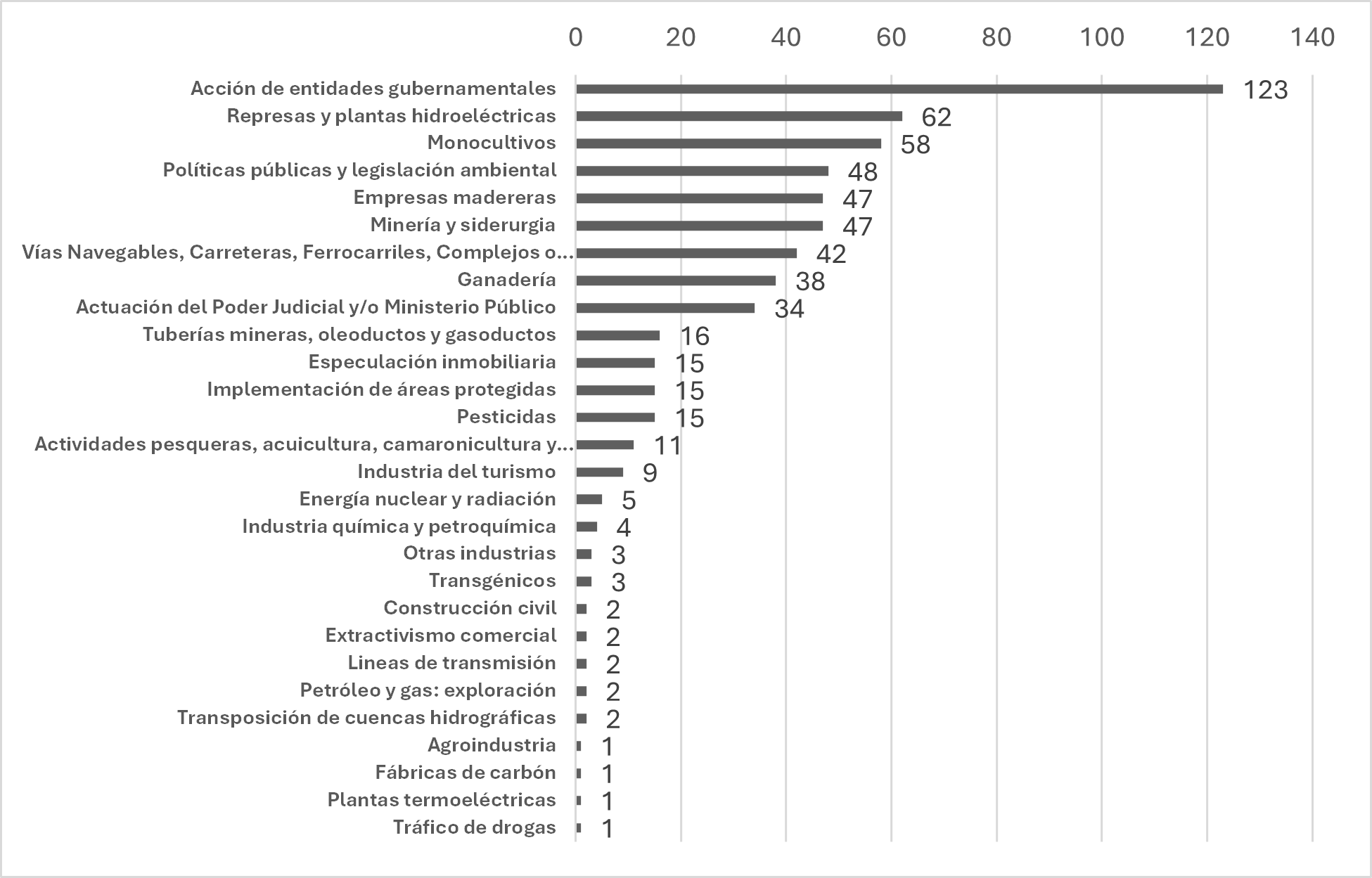

El Mapa de Conflitos Injustiça Ambiental y Saúde do Brasil (Fiocruz, 2023)[1] identificó, sistematizó y publicó información sobre 632 conflictos medioambientales entre 2007 y 2023. De este total, 192 conflictos afectaban directa o indirectamente a 195 grupos indígenas de Brasil. Aunque la población indígena representa hoy menos del 1 por ciento de la población brasileña, los grupos indígenas están implicados aproximadamente en el 30 por ciento de los conflictos cartografiados. En estos conflictos, la violencia armada suele estar estructurada por el racismo y combinada con prejuicios, discriminación y violencia simbólica. La reivindicación de una identidad indígena también puede desencadenar ideas de inferioridad movilizadas por intereses económicos que fomentan esa violencia y se benefician del saqueo. Por eso, el proceso de resurgimiento étnico requiere no solo la memoria colectiva de una ascendencia reprimida socialmente en el pasado, sino también una dosis considerable de coraje y resiliencia.

Independientemente de la región del país, las presiones sobre los territorios indígenas están asociadas a la expansión del extractivismo, ya sea el agro e hidronegocio, la minería, la generación de energía o los emprendimientos logísticos que apoyan la extracción y exportación de recursos.

Imagen 2: Casos relacionados con pueblos indígenas por actividad generadora. Fuente: Mapa de Conflitos Injustiça Ambiental y Saúde do Brasil, 2023.

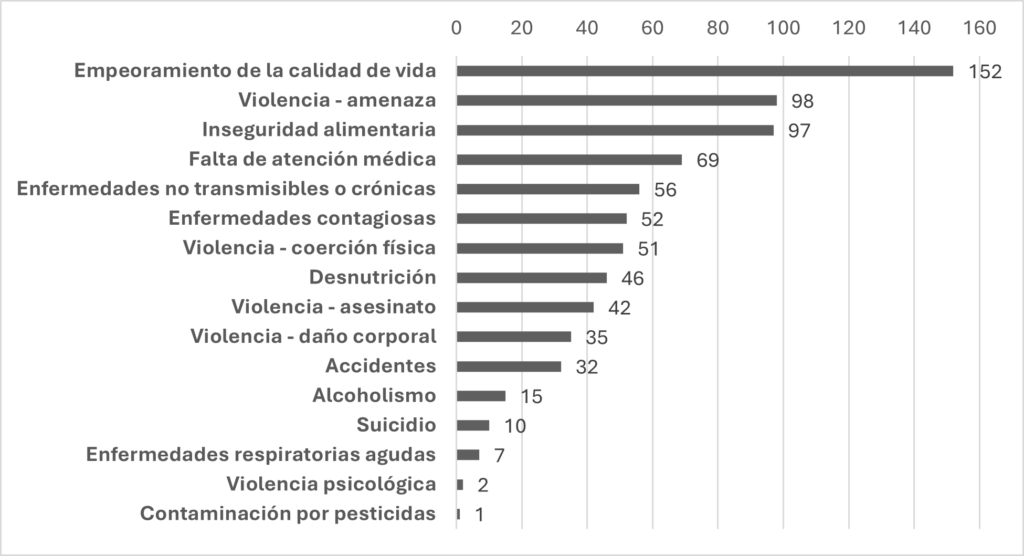

Imagen 3: Casos de indígenas por problemas de salud. Fuente: Mapa de Conflitos Injustiça Ambiental y Saúde do Brasil, 2023.

Con los cuerpos-territorios afectados, los territorios indígenas degradados no son suficientes para garantizar el mantenimiento de actividades de subsistencia como la agricultura, la pesca, la ganadería y la gestión forestal, por lo que la malnutrición y la inseguridad alimentaria son los primeros impactos sobre la salud. Los cuerpos desnutridos y las personas mentalmente estresadas son más susceptibles a enfermar por agentes biológicos. Las dolencias infecciosas y parasitarias siguen siendo importantes en estos territorios, sobre todo debido a la falta de acceso a agua potable y saneamiento básico en las comunidades, que no cuentan con instalaciones seguras para la disposición y eliminación de las heces. La reducción de los territorios por la colonización no solo aumenta la densidad poblacional, sino que también limita las prácticas que garantizaban la capacidad colectiva de resistir frene a los efectos estacionales del clima. En general, el Mapa de Conflictos señala situaciones de vulnerabilidad de los pueblos y comunidades indígenas. A continuación, destacamos dos aspectos que han producido recientes y desproporcionados niveles de violencia contra la vida indígena: la minería y el agronegocio.

Minas de oro, mercurio y contaminación

Desde la década de 1980, los estudios han señalado a la minería de oro en la Amazonía como la principal fuente de contaminación por mercurio en la región. Con la expansión desenfrenada de esta actividad en las últimas décadas, en especial durante el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), con una explosión de la actividad minera en varias Tierras Indígenas (TI) de la región amazónica, la contaminación por mercurio y los impactos en la salud asociados también se han expandido. Es ampliamente reconocido que la minería ilegal de oro tiene múltiples impactos en las comunidades tradicionales que viven en la Amazonía (Basta, 2023). Al invadir el territorio ancestral, la minería aurífera promueve innumerables agresiones al medio ambiente, como la tala de miles de árboles, la erosión y sedimentación del suelo y el cambio del curso de varios ríos y sus afluentes. El resultado de este violento proceso es la amplia devastación de la selva y la consiguiente amenaza al equilibrio del ecosistema en su conjunto. Como consecuencia de este turbulento proceso, las especies nativas de fauna y flora se ven amenazadas, los grandes mamíferos son ahuyentados, las áreas utilizadas para la agricultura y la recolección de productos de temporada se vuelven limitadas y faltan fuentes de alimentos (Orellana et al., 2019). A medida que escasean los alimentos tradicionales, surge la inseguridad alimentaria. Los garimpeiros utilizan la situación de inseguridad alimentaria como estrategia para distribuir canastas de alimentos a las familias de las comunidades afectadas. Las canastas suelen estar llenas de alimentos industrializados o ultraprocesados, con altos niveles de azúcar, grasa y sal y un mínimo de proteínas (Moraes et al., 2023). Como resultado, hay una doble carga de desviaciones nutricionales en las aldeas, donde niños y ancianos con desnutrición conviven con adultos jóvenes con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades metabólicas no reportadas antes de este contacto tumultuoso.

Al mismo tiempo, miles de mineros invaden la zona, y provocan conflictos y desorganización social en las comunidades, con casos de abusos, agresiones y violencia sexual. Lo que empeora aún más la situación de violencia social es que el garimpo crea una red de apoyo para poder operar, que incluye maquinaria pesada (palas retroexcavadoras, toberas de chorro, dragas, balsas, etc.) con trabajadores específicos y combustible para hacer funcionar las máquinas, con una eliminación inadecuada, riesgos de explosión y más redes de economía ilícitas. También entran en los territorios tradicionales el alcohol, las drogas y la prostitución, que se convierten en el motor de los abusos sexuales contra mujeres y niños, y predisponen la propagación de infecciones de transmisión sexual. Por último, la presencia del crimen organizado como pilar del garimpo (el llamado «narcogarimpo») promueve el tráfico de drogas y armas en regiones antes consideradas aisladas o de difícil acceso.

Este violento proceso cambia el perfil de la enfermedad y la muerte en las comunidades afectadas, donde se encontraron graves casos de desnutrición y un aumento de las infecciones de malaria (De Aguiar Barros et al., 2022). Además, se propagaron enfermedades de transmisión respiratoria como la gripe, la neumonía, la tuberculosis y el COVID-19. Durante la pandemia, la minería fue uno de los principales vectores de introducción del nuevo coronavirus en las tierras indígenas de la Amazonía.

El mercurio elemental (azogue) es ampliamente utilizado en la minería de oro porque forma aleaciones metálicas con el oro para constituir la amalgama y facilitar la identificación de gránulos de oro en los sedimentos del fondo y en los barrancos de los ríos. Sin embargo, se calcula que en la extracción de oro se produce una pérdida media de 80 por ciento del mercurio en el medio ambiente. Por cada kilo de oro extraído de la naturaleza, se pueden utilizar entre dos y ocho kilos de mercurio (Kutter y Castilhos, 2017): el mercurio metálico sobrante, que no forma amalgama con el oro, se arroja a los ríos sin ningún tipo de tratamiento ni cuidado.

En el fondo del río, el mercurio se mezcla con el sedimento y se convierte en una forma orgánica de mercurio, el metilmercurio (MeHg). Este entra en la cadena alimentaria y envenena peces, tracajás, caimanes y otros animales acuáticos que constituyen la base de la dieta de prácticamente todos los pueblos nativos de la Amazonía (Basta et al., 2023). El metilmercurio se adhiere al tejido muscular de los peces y otros animales acuáticos y luego es digerido por los seres humanos a través de la alimentación. Una vez absorbido en el tracto gastrointestinal, se propaga por el cuerpo a través del torrente sanguíneo y se acumula lentamente en diferentes órganos y sistemas, lo que puede causar daños expresados en diferentes signos y síntomas dependiendo del órgano afectado (Passos y Mergler, 2008).

Los pesticidas en la salud y el bienestar indígena

Los territorios indígenas están cada vez más rodeados por la agroindustria y, con ella, por el veneno de las fumigaciones. Frente a esta situación, los pueblos indígenas han tomado la iniciativa de denunciar la exposición a los plaguicidas y sus efectos nocivos para la salud y el ambiente. El proceso de colonización de las áreas circundantes a las tierras indígenas hasta sus fronteras directas es denunciado por las comunidades, ya sea por el «olor a veneno» que los lleva a mudarse de aldea, por la contaminación del agua del río que nace en el bioma Cerrado (sabana) ocupado por los cultivos de soja, maíz, algodón o la ganadería (agua utilizada como fuente de abastecimiento de las familias indígenas), o por la contaminación de plantas y el consiguiente envenenamiento (Lima et al., 2022).

Los resultados de la exposición a los plaguicidas se manifiestan en el organismo como irritaciones cutáneas y oculares, dolores de cabeza, náuseas, alteraciones endocrinas, malformaciones fetales, abortos, mutaciones genéticas, cáncer, trastornos respiratorios, trastornos mentales (depresión y suicidio). Esto, sumado a la explotación de los modos de vida y de trabajo, afecta al perfil de morbilidad y mortalidad de las poblaciones y a la soberanía alimentaria de los territorios (Pignati et al., 2017). Son muchos los casos de violaciones de derechos humanos y territoriales que revelan la relación conflictiva entre diferentes modelos de producción y formas de vida que coexisten en un mismo espacio, como los documentados en el Mapa de Conflictos, con agresiones contra los pueblos indígenas nambiquara (estado de Mato Grosso) y guaraní (estado de Mato Grosso do Sul).

Contaminación por plaguicidas en tierras indígenas

El censo demográfico de 2022 (INEP, 2022) indica que en el estado de Mato Grosso viven 58.231 indígenas, de los cuales 45.065 viven en territorios demarcados. Es el séptimo estado con mayor número de indígenas de Brasil, con 62 tierras indígenas en diferentes etapas del proceso de demarcación y 45 etnias.

La tierra indígena Tirecatinga, donde viven personas de las etnias nambiquara, terena y paresi, se encuentra en el municipio de Sapezal/MT. Fue demarcada en 1983 y tiene una superficie de 130.575 hectáreas circunscritas por el agronegocio (Gasparinetti y Ozorio, 2019). El territorio indígena está delimitado por los ríos Papagaio y Buriti, que conforman la cuenca del río Juruena. El Sapezal es responsable del 68 por ciento de la producción de algodón del país, cultivo que utiliza una gran cantidad de plaguicidas: alrededor de 28,8 litros por hectárea (Pignati et al., 2017). En 2020 y 2021, se tomaron muestras de agua de lluvia, de agua de pozos artesianos, de agua superficial (ríos), de plantas medicinales, de frutas del Cerrado, de alimentos de granja, de carne de pescado (pacú y lambari), de caza (ñandú y cerdo de monte) y de miel en diferentes partes de la TI Tirecatinga identificados por los indígenas como susceptibles de contaminación por plaguicidas en siete aldeas y dos ríos.

Los resultados indicaron la contaminación de plantas del Cerrado (breozinho, pata de vaca, birici, mangava brava, douradinha, raiz doce, zanata y barbatimão) ampliamente utilizadas para preparar infusiones, tratamientos rituales y alimentos con residuos en el 90 por ciento de las muestras. Se encontraron once plaguicidas diferentes, con una frecuencia media de detección de cuatro plaguicidas por muestra. En su mayoría se clasificaron como insecticidas (45 por ciento), seguidos de fungicidas (36 por ciento) y herbicidas (18 por ciento). De los plaguicidas detectados, cinco (45 por ciento) están prohibidos en la Unión Europea (atrazina, carbofurano, clorpirifós, tiametoxam y acetamiprid). Los principales plaguicidas detectados en las plantas del Cerrado fueron: atrazina, piraclostrobin, malatión y clorpirifós (Montanari-Corrêa, 2022).

Además de los resultados de laboratorio, los grupos focales también informaron sobre una reducción de la producción y recolección de las frutas pequi, cajuzinho y mangava y la miel. Los entrevistados lo atribuyeron a las fumigaciones aéreas que azotan constantemente las zonas del Cerrado, afectan a las abejas y a los brotes de los árboles e impiden así su crecimiento y producción. También hay informes sobre animales que enferman y se contaminan durante los períodos de intensa fumigación de los cultivos circundantes, en especial el cerdo de monte y el pescado, muy utilizados en la alimentación local. Para los indígenas, la contaminación ambiental también afecta a sus cuerpos, porque los seres humanos y la naturaleza son inseparables. Como dice un anciano del pueblo nambiquara: «Si el agua del río tiene veneno, si las plantas del Cerrado tienen veneno, trae mucha tristeza, porque si la naturaleza está enferma nosotros también, porque todo es uno». Este discurso nos lleva a reflexionar sobre la perspectiva indígena traducida como «buen vivir», que en el fondo es la ética de las relaciones humanas y de estas con el medio ambiente. La situación aquí descrita demuestra el enfrentamiento entre la lógica con que opera el agronegocio y los valores que priorizan la buena relación con el territorio, la armonía doméstica, el comportamiento equilibrado, la reciprocidad y la solidaridad característicos de la agricultura familiar indígena y de las poblaciones tradicionales y su manejo de los bosques. El agronegocio funciona de forma opuesta, es un modelo extractivista violento de colonización del espacio, de la naturaleza (como tan bien describió Héctor Alimonda, 2009, sobre la «insostenible colonialidad de la naturaleza latinoamericana») y de las personas, que produce zonas de escasez, estrés hídrico y sacrificio.

El proceso de contaminación ambiental afecta de diversas formas a las personas y a los territorios, con repercusiones en los cuerpos-territorios, en los modos de vida, en la soberanía alimentaria y en la propia dinámica de la naturaleza, lo que influye en la salud física y mental de las personas.

Una situación similar ocurre en el estado de Mato Grosso do Sul, con la segunda mayor población indígena de Brasil, perteneciente a ocho etnias diferentes: guaraní ñandeva, guaraní kaiowá, terena, kadiwéu, guató, kinikinau, ofaié y chamacoco. Los procesos de vulnerabilidad social de estos diferentes pueblos están vinculados a conflictos socioambientales con el agronegocio, especialmente por disputas de tierras y territorios. Como resultado, existen escenarios de exposición muy diferentes entre territorios incluso de la misma etnia, debido a la proximidad y a los intereses del agronegocio en relación con ellos. Y cuando se trata de territorios que aún no han sido demarcados, estas precarias condiciones de vida se agravan.

Es importante destacar la toma, o «retoma», como los pueblos originarios en Brasil denominan el proceso concreto de lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales, de Guyraroká, territorio indígena perteneciente a la etnia kaiowá, y todo el sentido de la resistencia de esta comunidad. Guyraroká se encuentra en el municipio de Caarapó, en la región de Dourados, donde se registra el mayor número de conflictos socioambientales del Estado vinculados a indígenas. En los últimos quince años, se han denunciado fumigaciones aéreas y terrestres ilegales sobre la comunidad, así como otras violaciones de derechos.

En este territorio, todas las muestras recogidas a lo largo de dos campañas agrícolas en diferentes períodos de producción de soja, incluida la etapa de barbecho, registraron la presencia de residuos, y se encontraron un total veinte ingredientes activos diferentes. De ellos, solo en dos se identificó un único plaguicida, mientras que en las demás había dos o más, con un total de doce ingredientes activos diferentes en una sola muestra. En los productos alimenticios, de los pocos que pudieron recogerse durante la recuperación, las muestras de limón y mandarina contenían al menos dos plaguicidas cada una. Los plaguicidas más comúnmente encontrados en las muestras fueron: 2,4-D y fipronil (50 por ciento de las muestras); atrazina, clomazona y tebuconazol (41,7 por ciento de ellas); ametrina, propiconazol y tiametoxan (33,4 por ciento) (Pinho et al., 2024). De todos ellos, el 41 por ciento están clasificados como extremada y altamente tóxicos para los humanos y el 68 por ciento están prohibidos en la Unión Europea (Calheiros et al., en prensa).

Este es en sí mismo uno de los resultados más alarmantes, ya que se trata del «efecto cóctel», es decir, toda la información disponible sobre los efectos de un plaguicida concreto en el medio ambiente o la salud humana se refiere solo a ese ingrediente activo. El efecto de la interacción de una o más moléculas de plaguicidas es poco conocido y, por lo que se sabe, es seguro que los efectos tóxicos sobre el ser humano y el medio ambiente son mucho más potentes que los de los ingredientes activos aislados.

Conclusiones: defensa de la vida y la salud de los cuerpos-territorios

En las múltiples crisis que se superponen en el actual contexto histórico, la ecología política surge como un campo de estudio fundamental para comprender los impactos de la interacción entre las actividades humanas y el medio ambiente, en particular cuando se trata de pueblos indígenas, comunidades tradicionales y sus territorios, objeto de especulación y avance del capitalismo. Los enfoques actuales caracterizados por la fragmentación, como la simple asistencia curativa o las demarcaciones específicas y restringidas rodeadas de devastación, deben ser superados por nuevos enfoques. Estos incluyen considerar la red interconectada de factores y abordar las cuestiones de estos territorios en su complejidad, garantizando el amplio derecho a la tierra y su sostenibilidad ecológica.

Reconocer y afrontar las diversas y continuas amenazas a los cuerpos-territorios es esencial para construir perspectivas de un futuro justo para los habitantes invisibles del país. En la medida en que los pesticidas contaminan el agua y el suelo, además de impactar directamente en la salud humana, afectan a toda la biodiversidad que compone los ecosistemas, es decir, a la salud del suelo y de los alimentos, retroalimentando un ciclo de degradación y corrosión de la red de la vida. Al igual que la agricultura químico-dependiente, la minería se basa en un discurso de desarrollo que ignora los derechos, conocimientos y prácticas de las comunidades tradicionales con el fin de acelerar al máximo la extracción para obtener beneficios.

La polución en los territorios indígenas no se limita a los contaminantes físicos y químicos. Aunque la degradación medioambiental causada por actividades como la minería es obvia y directa, también está en juego otra más insidiosa. El crecimiento de la agroindustria no solo reduce el espacio territorial, sino que altera las prácticas alimentarias tradicionales y así introduce la necesidad de economías monetarias en comunidades antes autosuficientes. El aumento de la urbanización, derivado de la explotación de minerales y la ocupación obligatoria de las zonas circundantes para la producción de soja, algodón y otros productos básicos, exige una reestructuración de los territorios ancestrales y plantea nuevos retos en términos de integración y mantenimiento de la sostenibilidad. Las consecuencias para la salud colectiva son graves.

En este contexto, Brasil, caracterizado por su megasociobiodiversidad y su rico tejido cultural, emerge como escenario representativo de estas complejidades. A lo largo de décadas, el país ha experimentado la metamorfosis de vastas extensiones de tierra en monocultivos —que son formas agrícolas de extracción de los nutrientes del suelo y del agua para exportación— motivada por la demanda de materias primas agrícolas y minerales. El uso de pesticidas en las plantaciones y la presencia de contaminantes procedentes de las actividades mineras tienen implicaciones preocupantes para la salud y la ecología de la vida en los territorios afectados. El caso de Mato Grosso es único en esta dinámica exacerbada y se refleja en el elevado número de conflictos: dieciocho, número solo superado por Pará. El uso intensivo de plaguicidas y la consiguiente contaminación de los cuerpos de agua, los suelos, la atmósfera y los alimentos se han convertido en una práctica recurrente.

El predominio del agronegocio se refleja en la presencia del poderoso lobby del cónclave rural («ruralistas») en el Poder Legislativo, con una representación de diputados que desconoce la complejidad de la realidad agraria brasileña pero que representa, sí, la flagrante concentración de tierras. La continua expansión de las fronteras agrícolas y de la minería ha afectado a la producción y obtención de alimentos a partir de la recolección, la caza y la pesca, además de contaminar plantas de uso medicinal. Ello ha desencadenado desplazamientos forzados de comunidades indígenas y tradicionales, con el resultado de sacrificios, enfermedades y muertes. Estas comunidades no solo se enfrentan a la amenaza de los pesticidas y el mercurio, sino también a la violencia de los grupos armados que pretenden ampliar los territorios agrícolas mediante el acaparamiento de tierras. Estas fronteras que profundizan la deforestación en el paisaje también van acompañadas del acaparamiento del subsuelo y la expansión desenfrenada de la gran minería, a menudo asociada al propio agronegocio. Estas son las dimensiones entrelazadas de una economía extractivista que es insostenible porque no permite la renovación de los materiales y de la vida, con una explotación desenfrenada para obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. El tiempo del beneficio es contradictorio con el tiempo de la renovación de la vida, del bosque y de los ríos.

Referencias

Alimonda, H. “Sobre la insostenible colonialidade de la naturaleza latinoamericana”. In: Palácio Castñeda, German, A. (org.). Ecología política de la Amazonia: las profundas y difusas redes de la gobernanza. Bogotá: Ilsa/Ecofondo/Universidad Nacional de Colômbia, 2009, p. 61-96

Basta, P. C., 2023. «Gold Mining in the Amazon: The Origin of the Yanomami Health Crisis». Cadernos de Saúde Pública, 39 (12), e00111823.

Basta, P. C., et al., 2023. «Risk Assessment of Mercury-Contaminated Fish Consumption in the Brazilian Amazon: An Ecological Study». Toxics, 11 (9), p. 800.

Calheiros, D., A. P. Pinho, F. S. Almeida et al., en prensa. «Povos e comunidades tradicionais, água e territórios». En: CIRAT (org.), Impactos do uso de agrotóxicos e a necessidade de um Marco Regulatório Internacional.

De Aguiar Barros, J., F. Granja, P. Pequeño et al., 2022. «Gold Miners Augment Malaria Transmission in Indigenous Territories of Roraima State, Brazil». Malaria Journal, 21 (1), p. 358.

Fiocruz, 2023. «Mapa de conflitos. Injustiça ambiental e saúde no Brasil». Disponible en: https://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/, consultado el 5 de junio de 2024.

Gasparinetti, P., y R. Ozorio, 2019. Fortalecendo o turismo em terras indígenas: análise de oferta e demanda do turismo na bacia do rio Juruena, Mato Grosso. Relatório de Trabalho CSF. Disponible en: https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/Fortalecendo_o_turismo_em_Terras_Indigenas_Documento_de_Trabalho_2.pdf, consultado el 5 de junio de 2024.

Haesbaert, R., 2020. «Do corpo-território ao território-corpo (da terra): contribuições decoloniais». GEOgraphia, 22 (48), pp.75-90.

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 2022. Censo da Educação Básica 2022: notas estatísticas. Brasilia, INEP.

Kutter, V. T., y Z. C. Castilhos, 2017. «Inventário do uso e emissões de mercúrio em mineração artesanal de pequena escala de ouro no Brasil [resultados preliminares]». Disponible en: http://mineralis.cetem.gov.br/bitstream/cetem/2068/1/Vinicius%20Tavares%20K%C3%BCtte.pdf, consultado el 5 de junio de 2024.

Lima, F. A., M. L. Montanari-Corrêa y S. Â. Gugelmin, 2022. «Territórios indígenas e determinação socioambiental da saúde: discutindo exposições por agrotóxicos». Saúde em Debate, 46 (spe2), p.28-44.

Montanari-Corrêa, M. L., 2022. «Relatório técnico das análises de plantas medicinais, águas e alimentos do projeto de pesquisa “Do Campo ao Corpo”». Neast/ISC/UFMT y OPAN.

Moraes, A. O., S. Dos et al., 2023. «Food Profile of Yanomami Indigenous Children Aged 6 to 59 Months from the Brazilian Amazon, According to the Degree of Food Processing: A Cross-sectional Study». Public Health Nutrition, 26 (1), pp. 208-218.

Orellana, J. D. Y., L. Marrero, C. L. M. Alves et al., 2019. «Associação de baixa estatura severa em crianças indígenas Yanomami com baixa estatura materna: indícios de transmissão intergeracional». Ciência & Saúde Coletiva, 24 (5), pp. 1875-1883.

Passos, C. J. S., y D. Mergler, 2008. «Human Mercury Exposure and Adverse Health Effects in the Amazon: A Review». Cadernos de Saúde Pública, 24 (supl. 4), pp. s503-s520.

Pignati, W. A., F. A. Lima, S. S. Lara et al., 2017. «Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma ferramenta para a vigilância em saúde». Ciência e Saúde Coletiva, 22 (10), pp. 3281-3293.

Pinho, A. P., F. S. Almeida, D. Calheiros et al., 2024. «Agrotóxicos e violações nos direitos à saúde e soberania alimentar em comunidades Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul». Cien Saúde Colet (mayo). Disponible en: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1165249/1/Agrotoxicos-e-violacoes-nos-direitos-a-saude-e-a-soberania-alimentar-em-comunidades-Guarani-Kaiowa-de-Mato-Grosso-do-Sul-Artigos-Revista-Ciencia-Saude-Coletiva.pdf, consultado el 5 de junio de 2024.

—

*Integrantes del Grupo Temático Salud y Ambiente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco): Felipe Milanez, programas de pós-grado en Ciências Sociales (PPGCS) y Cultura y Sociedad (Pós-Cultura), Universidad Federal de Bahía, e-mail: felipemilanez@ufba.br; Alexandre Pessoa Dias, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz), e-mail: alexandre.pessoa@fiocruz.br ; Diogo Ferreira da Rocha, Fiocruz, e-mail: diogo.f.rocha@gmail.com; Fernando Ferreira Carneiro, Fiocruz Ceará, e-mail: fernando.carneiro@fiocruz.br; Juliana Wotzasek Rulli Villardi, Fiocruz, e-mail: juliana.villardi@fiocruz.br; Karen Friedrich, Cesteh/Ensp/Fiocruz, e-mail: karenfriedrich@hotmail.com ; Lia Giraldo da Silva Augusto Cesteh/Ensp/Fiocruz, e-mail: lgiraldo@uol.com.br ; Luiz Galvão CRIS/Fiocruz, e-mail: luiz.galvao@fiocruz.br; Marcelo Firpo Porto, ENSP/Fiocruz, e-mail: mfirpo2@gmail.com; Marcia L. Montanari Corrêa marcialmontanari@gmail.com ; Maurício Polidoro, Ministerio dos Povos Indígenas / Secretaria Nacional de Gestao Ambiental e Territorial Indigena / Departamento de Justica Climatica, e-mail: mauricio.polidoro@povosindigenas.gov.br .

** No integrantes del GT: Paulo Basta, ENSP/Fiocruz, e-mail: paulo.basta@fiocruz.br ; Ana C. Santiago de Vasconcellos, EPSJV/Fiocruz, e-mail: ana.vasconcellos@fiocruz.br; Cleide Terena, Associação Thutalinansu Silvia, e-mail: organizacaothutalinansu@gmail.com; Silvia Â. Gugelmin, Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal de Mato Grosso, e-mail: sigugel@gmail.com; Haya Del Bel, Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador, ISC, UFMT, e-mail: hayadelbel@gmail.com; Aparecida F. C. Reis, Faculdade de Enfermagem, UFMT, e-mail: myllareis1305@gmail.com; Fernanda Savicki de Almeida, Fiocruz Ceará / GT contra Agrotóxicos e Transgênicos ABA-Agroecologia, e-mail: fernanda.savicki@fiocruz.br.

*** Integrante del GT Ecologías Políticas del Sur/Abya Yala de Clacso y del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo.

[1] Proyecto originalmente articulado entre la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y la Federación de Organizaciones de Asistencia Socioeducativa (Fase), entonces coordinadora de la Red Brasileña de Justicia Ambiental (RBJA), que comenzó a recolectar y sistematizar informaciones sobre conflictos ambientales en 2007. Hoy forma parte del Centro de Ecologías, Epistemologías y Promoción Emancipadora de la Salud (Neepes) de la Escuela Nacional de Salud Pública Sérgio Arouca (ENSP), https://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br.

—