Genival Pereira de Araújo Moura* y Franklin Plessmann de Carvalho**

Traducido por Pablo Pellicer

DOI: doi.org/10.53368/EP67VyExBr04

Resumen: En el municipio de Brotas de Macaúbas (Brasil) existe un grupo de comunidades tradicionales que se reconocen como fundos de pasto. Las familias que forman cada comunidad están insertas en un contexto de conflictos, sobre todo relacionados con el reconocimiento de tierras tradicionalmente ocupadas. Identificamos una fuerte disputa por estas tierras, donde se suceden violaciones de los derechos territoriales de las comunidades. Las amenazas a estos derechos suelen estar ligadas a la implantación de parques de generación de energía eólica y solar, así como a la minería ilegal de canteras de cristal de cuarzo, granito y mármol. El contexto se presenta desfavorable para las comunidades por la falta de regulación sobre las tierras agrarias y por los incentivos gubernamentales destinados a estos proyectos.

Palabras clave: derechos territoriales, impactos socioambientales, modo de vida, transición energética.

Abstract: In the municipality of Brotas de Macaúbas (Brazil), there exists a group of traditional communities known as Fundos de Pasto. The families within each community are embedded in a context of conflicts, primarily related to the recognition of traditionally occupied lands. We have identified a strong dispute over these lands, where violations of community territorial rights occur. Threats to territorial rights are mainly linked to the establishment of wind and solar energy parks, as well as illegal mining of quartz, granite, and marble quarries. The context is unfavorable for the communities, primarily due to the lack of regulation regarding agricultural lands and government incentives for these projects.

Keywords: territorial rights, socio-environmental impacts, way of life, energy transition.

Introducción

Una nueva geopolítica de los recursos naturales se está gestionando a través de las transformaciones de la economía mundial. Nuevas formas de incorporar áreas, buscando la extracción de minerales, agua y suelos para la producción agrícola o la generación de energía, que se han convertido en productos para atender a un amplio mercado. Esto ha impulsado la elección de nuevas inversiones que afectan la vida de los pueblos y las comunidades. Observamos una articulación de acciones que van desde los foros multilaterales hasta intervenciones locales, con el objetivo de implementar redes de infraestructura y reconvertir actividades. Esta dinámica altera las formas de ocupación de tierras tradicionales, expande la frontera de explotación de recursos y afecta su uso común. Además, es responsable de la creciente propagación de conflictos ambientales (Acselrad y Bezerra, 2017: 34).

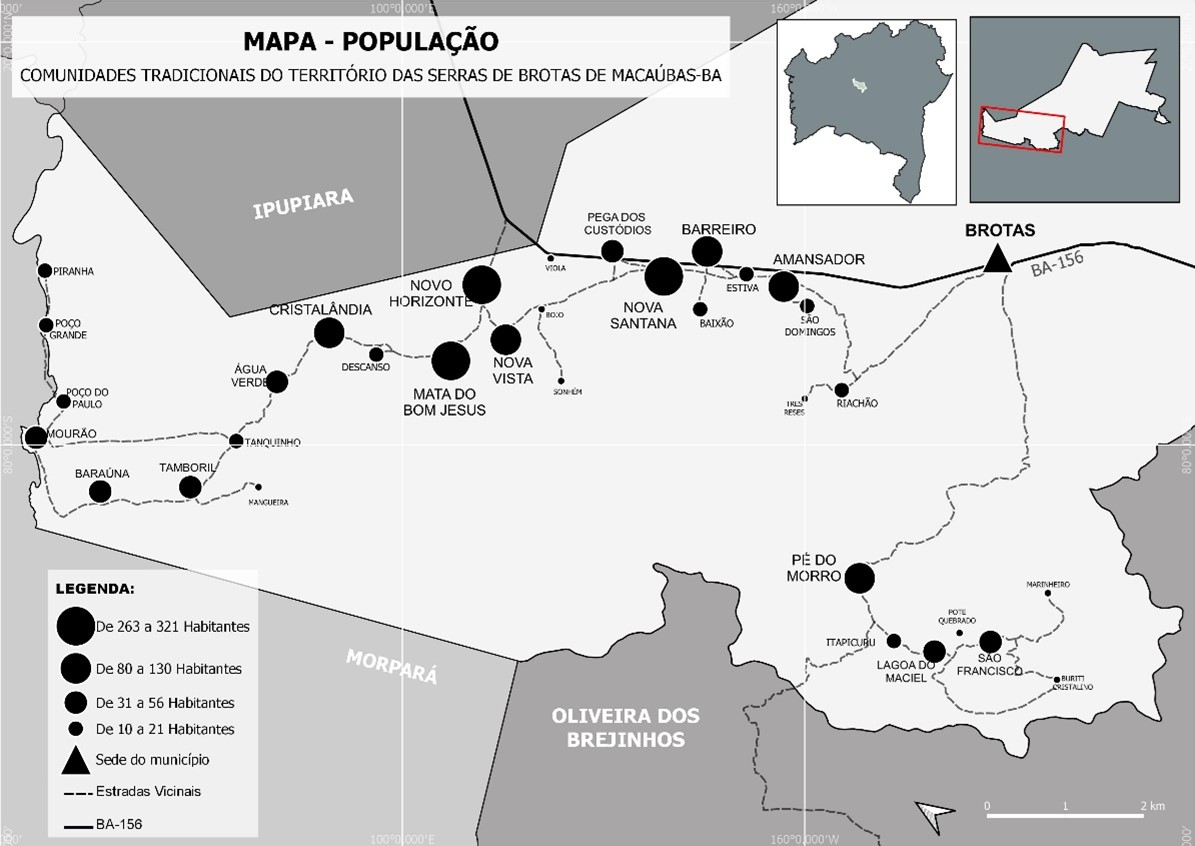

Este artículo analiza la situación de las comunidades de fundos de pasto ubicadas en el municipio de Brotas de Macaúbas, Bahía, donde un conjunto de quince comunidades tradicionales se autorreconocen y han sido certificadas por la Secretaría de Promoción de la Igualdad Racial (Sepromi) del Gobierno del estado de Bahía como fondos de pasto (Imagen 1) en este municipio. Las familias que conforman cada comunidad están inmersas en un contexto de conflictos, donde las áreas de uso común de las tierras tradicionalmente ocupadas son las más vulnerables. Según los líderes de la articulación estatal de comunidades tradicionales de fondos y cercas de pasto, la falta de regularización de la tierra incrementa la vulnerabilidad, en aprovecho de las empresas que violan los derechos territoriales de estas familias. Los conflictos se relaciona principalmente con la acción de empresas de generación de energía (eólica y solar), construcción de redes de transmisión, minería (canteras de granito y mármol) y explotación de cristales de cuarzo, empresas que invaden los territorios de estas comunidades y generan conflictos, incluso internos.

También se observa el servilismo de las estructuras estatales al capital, mediante incentivos de diversas índoles (financieros, fiscales y políticos), otorgados a las empresas para la implementación de grandes proyectos en estos territorios. Ante este contexto de disputas que amenaza su modo de vida, los agentes sociales se ven desafiados a construir formas de lucha en defensa de las tierras tradicionalmente ocupadas.

Son numerosas las violaciones a los derechos territoriales de estos grupos. Partimos de la concepción de que la lucha en defensa del modo de vida y la tierra tradicionalmente ocupada se relacionada de forma intrínseca con la sostenibilidad en sus dimensiones social, económica, ambiental, cultural, política y ética (Sevilla-Guzmán, 2001; Caporal y Costabeber, 2002).

El contexto

Brotas de Macaúbas está en la región semiárida del estado de Bahía, entre Chapada Diamantina y el valle del río São Francisco. Esta investigación tiene como referencia a las comunidades tradicionales de fundos de pasto que componen el «territorio de las sierras», localizado en la parte oeste de Brotas de Macaúbas, colindante con Oliveira dos Brejinhos y Morpará. En este territorio hay siete comunidades tradicionales de fundo de pastos[1] certificadas por Sepromi en 2021. De acuerdo con el registro realizado entre abril y julio de 2023, en el territorio de las sierras viven 1893 personas distribuidas en treinta y tres comunidades, de las cuales veintiséis aún están a la espera de su certificación.

Imagen 1: Área ocupada por las familias de las comunidades tradicionales de fundos de pasto, en el territorio de las sierras de Brotas de Macaúbas. Autores: Genival Moura y Patricia Riquelme, 2023. Fuente: SEI.

Los fundos de pastos son una identidad colectiva accionada por comunidades tradicionales en el estado de Bahía. Una de las características de estos grupos es un uso específico de la tierra, en la que la apropiación familiar se combina con un uso común. En las áreas de uso común prevalece la cría de animales sueltos (caprinos y bovinos), así como la recolección de frutas, plantas medicinales y leña, y el uso de fuentes de agua y el extractivismo de minerales, tales como el cristal de cuarzo. En las áreas individuales predomina una agricultura de base familiar y diversificada, con el cultivo de mandioca, maíz, frijol y caña de azúcar.

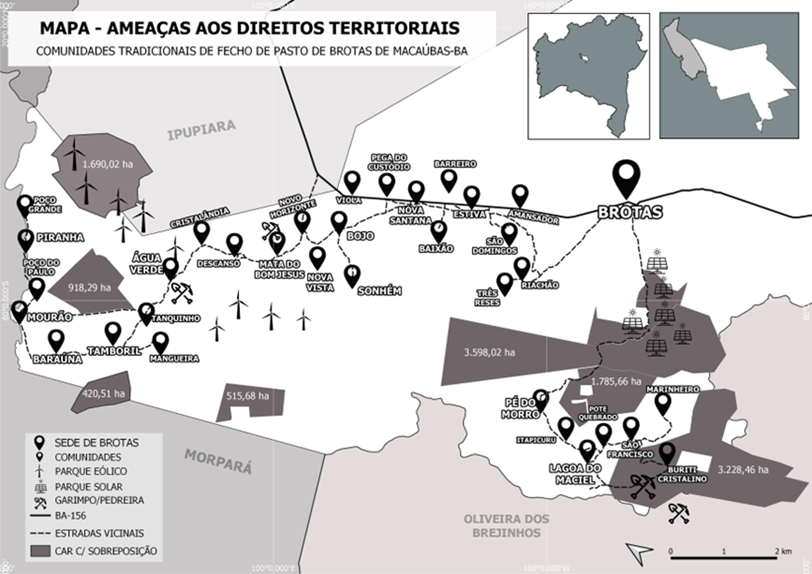

En el territorio de las sierras existe una fuerte disputa por la tierra. Las amenazas se relacionan con la implantación de parques eólicos y solares, el garimpo (explotación minera) ilegal de cristal de cuarzo, así como de canteras de granito y mármol (imagen 2). El viento y el sol son los «combustibles» que generan energía. El primero mueve las turbinas de los aerogeneradores y el segundo es captado por las placas fotovoltaicas. En conjunto, en este modelo de explotación, la tierra es el activo fundamental, pues sin ella no se puede implantar ningún macroparque (Câmara et al., 2023).

Para adquirir el derecho de uso de las tierras, de forma arbitraria, las empresas energéticas invaden los territorios de las comunidades sin consulta previa, tal y como obligaría la Convención n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las empresas incumplen la normativa de esta convención y proponen contratos de arrendamiento de tierras con cláusulas abusivas, perjudiciales para las personas de estas comunidades. Las multas, en caso de recesión del contrato, inciden en valores abusivos para las familias, lo que básicamente inviabiliza romper el convenio. Estas cuestiones son menos restrictivas para las empresas, en caso de que sean ellas las interesadas en poner fin al acuerdo. También existe una cláusula de confidencialidad que prohíbe proporcionar a terceros información sobre los contratos, y los foros para tramitar cualquier cuestión judicial se ubican en ciudades distantes de las localidades, lo que dificulta el asesoramiento y acompañamiento de las familias afectadas.

La implantación de los parques eólicos y solares compromete la utilización de las tierras y amenaza los modos de vida de las comunidades. Los contratos son presentados a las familias por personas muy preparadas y formadas, que inducen o fuerzan a su aceptación. Las familias cuentan con una baja capacidad de negociación y viven en contextos de vulnerabilidad social. Las empresas prometen empleo y mejora de las condiciones de vida, pero esconden los impactos negativos y la concentración de riqueza que se generará:

Los contratos de cesión de uso de la tierra pueden representar no tan solo el control por parte de corporaciones privadas de energía norteamericanas y europeas, de los derechos de explotación de extensas áreas de tierra para la producción de energía renovable, sino que pueden estar detrás de mecanismos formales de la financiarización actual del capitalismo, incluso de la circulación de capital y de su acumulación, mediante la valorización de la tierra como capital ficticio (Câmara et al., 2023: 28).

Las áreas de uso común y las individuales también son susceptibles a usurpación, en el proceso denominado popularmente como grilagem (mecanismos de robo de tierras públicas).[2] En este territorio, la grilagem se da en zonas comunales y es motivada por la especulación y la implantación de parques de energía eólica y solar. Destacamos las tres propiedades mayores con fuertes indicios de grilagem: Agropecuária Vereda (3598 hectáreas), Fazenda Santa Marina (1785 hectáreas) y Fazenda Buriti (3228 hectáreas). Los polígonos de las áreas de estas propiedades, disponibles en el Sistema de Catastro Ambiental Rural (Sicar), se sobreponen a las tierras comunales y propiedades privadas de las personas que viven en estas comunidades tradicionales de fundos de pastos (Imagen 2). En estos casos, el Sicar funciona como un instrumento declaratorio utilizado como herramienta para legitimar la grilagem y usurpar parte del territorio perteneciente a las personas que viven en esas comunidades.

Imagen 2: Amenazas a los derechos territoriales de las comunidades tradicionales de cercas de pasto de Brotas de Macaúbas (Brasil). Autores: Genival Moura y Patricia Riquelme, 2023. Fuente: SEI (2019), Sicar (2023).

El garimpo ilegal de la explotación de cristal de cuarzo y las canteras de granito y mármol se suman a la grilagem y a las empresas de generación de energía. Esto resulta en todavía más violaciones de los derechos territoriales. El garimpo ilegal y las pedreras invaden el territorio de las comunidades y llevan a cabo crímenes socioambientales, tales como la deforestación, excavaciones, revolcado de suelo o explosiones para la demolición de rocas.

Conclusiones: violaciones de vida y territorios comunes y compartidos

La falta de regularización de las zonas comunales se vincula con el fuerte incentivo de las empresas energéticas por parte del Gobierno del Estado de Bahia. Esto se vehicula por legislaciones favorables y beneficios fiscales, así como con la connivencia política y la poca fiscalización de los órganos ambientales competentes.

Muchas comunidades indígenas y tradicionales se vuelven, así, frágiles por la presión económica, por la desprotección legal y por los frecuentes esfuerzos para deslegitimar sus reivindicaciones, aun siendo, simultáneamente, el objeto de políticas empresariales compensatorias o de responsabilidad social (Acselrad, 20218: 8).

Para enfrentar las violaciones y contraponer acciones que busquen usurpar la tierra tradicionalmente ocupada, los agentes sociales se articulan en busca del fortalecimiento de la identidad como comunidad de cercas de pasto. Esta identidad ha articulado movilizaciones que tensionan al Estado para que se atiendan sus derechos constitucionales, en especial su derecho a la tierra:

A pesar de los diferentes planos de acción y de organización y de relaciones distintas con los aparatos de poder, puede interpretarse que las unidades de movilización tienden a constituirse en fuerzas sociales. En este sentido, ellas no representan tan solo simples respuestas a problemas localizados. Sus prácticas alteran los patrones tradicionales de relación política con los centros de poder y con las instancias de legitimación, y así posibilitan la emergencia de liderazgos que prescinden de aquellos que ostentan el poder local (Almeida, 2008: 89).

Sin embargo, todo el proceso de violación de derechos territoriales y la tentativa de cooptación por parte de agentes sociales insertados en los grupos de población afectada han llevado consigo protagonismos internos que dificultan el fortalecimiento de las redes de movilización para la formación de resistencia. Las nociones mistificadas de libertad, propagadas por el neoliberalismo, se confunden con las instancias reales de autonomía social. El neoliberalismo es una ideología que se propone controlar una realidad dinámica de subjetividades cooperantes y vive a costa de su producción social incesantemente autónoma, capturando valor por medio de varias formas. Para entender cómo el neoliberalismo afecta las unidades de movilización, es preciso entender cómo viola derechos y produce subjetividades (Hardt y Negri, 2017: 208-209).

Sería necesario establecer múltiples diálogos entre los agentes sociales insertados en contextos de conflicto que posibiliten la comprensión crítica de las posibilidades de resistencia y de alteración de la posición de vulnerabilidad en que se encuentran. Entre varias cuestiones, la construcción de datos más cualificados sobre las empresas y los impactos de su acción permitiría aglutinar formas de resistencia que entiendan la falacia de la libertad neoliberal.

Referencias

Acselrad, H., 2018. Politicas territoriais, empresas e comunidades: o neoextrativismo e a gestão empresarial do «social». Río de Janeiro, Garamond.

Acselrad, H., y G. N. Bezerra, 2017. «Inserção econômica internacional e “resolução negociada” de conflitos ambientais na América Latina». En: A. Zhouri y K. Laschefski (orgs.), Desenvolvimento e conflitos ambientais. Belo Horizonte, UFMG.

Almeida, A. W. B., 2008. Terra de quilombo, terras indígenas, «babaçuais livre», «castanhais do povo», faixinais e fundos de pasto: terras tradicionalmente ocupadas. Manaos, Pncsa/UFAM.

Câmara, M. G., F. J. F. Maia, T. A. A. Silva et al., 2023. «Por que pesquisar contratos de arrendamento de terra para energia eólica?». En: F. J. F. Maia, M. P. Batista, T. A. A. Silva et al. (orgs.), Problemas jurídicos, econômicos e socioambientais da energia eólica no nordeste brasileiro. Recife, Ufrpe, pp. 19-34.

Caporal, F. R., y J. A. Costabeber, 2002. «Análise multidimensional da sustentabilidade: uma proposta metodológica a partir da agroecologia». Revista Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, 3 (3), pp. 70-85.

Hardt, M., y A. Negri, 2017. Assembly. Nueva York, Oxford University Press.

Sevilla-Guzmán, E., 2001. «Uma estratégia de sustentabilidade a partir da agroecologia». Revista Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, 2 (1), pp. 35-45.

—

* Estudiante de máster en el Programa de Posgrado en Educación del Campo (Ppgeducampo), en el Centro de Formación de Profesores (CFP) de la Universidad Federal de Recôncavo da Bahia (UFRB). Integrante de NEA Nova Cartografia Social (UFRB). E-mail: mouragpa@hotmail.com.

** Coordinador de NEA Nova Cartografia Social (UFRB). Investigador del Programa de Posgrado en Educación del Campo (Ppgeducampo) en el Centro de Formación de Profesores (CFP) de la Universidad Federal de Recôncavo da Bahia (UFRB). E-mail: franklinpcarvalho@ufrb.edu.br.

[1] Lagoa do Maciel, Pé do Morro, Amansador, Nova Santana, Nova Vista, Novo Horizonte y Mata do Bom Jesus.

[2] Nombre utilizado inicialmente en la práctica de crear documentos de posesión sobre la tierra en el período posterior a la proclamación de la independencia de Brasil.

—