Anna Landherr*

DOI: doi.org/10.53368/EP67VyExEP01

Resumen: No toda violencia se presenta de forma disruptiva y evidente; existe también una violencia lenta que se expande de forma cumulativa, lenta e invisible, como las sustancias tóxicas de los relaves mineros en Chile. Este artículo se basa en las conclusiones de una investigación empírica sobre comunidades afectadas por relaves mineros en Chile, que evidencia la conexión de las graves consecuencias de la exposición acumulada a mediano y largo plazo con otras desigualdades socioecológicas, en un proceso que combina la invisibilidad material con la invisibilidad social de los afectados.

Palabras clave: violencia lenta, extractivismo minero, conflictos latentes, inacción ambiental, injusticia ambiental.

Abstract: Not all violence is disruptive and evident, there is also a slow violence that expands cumulatively, slowly and invisibly, like the toxic substances of the mining tailings in Chile. This article is based on the conclusions of an empirical investigation of communities affected by mining tailings in Chile, which shows the connection of the serious consequences of accumulated exposure in the medium and long term with other socio-ecological inequalities, combining material invisibility with the social invisibility of those affected.

Keywords: slow violence, mining extractivism, latent conflicts, environmental inaction, environmental injustice

Introducción

Generalmente relacionamos la actual crisis ecológica con el incremento de eventos catastróficos, que conllevan consecuencias devastadoras e inmediatas para los afectados. Sin embargo, los megaincendios forestales, las sequías extremas y las olas de calor sin precedentes representan la punta del iceberg y visibilizan tan solo una parte de lo que compone la crisis ecológica actual. La mayoría de estos desastres socioambientales son resultados de procesos largos e invisibles y otros nunca se presentan de forma tangiblemente catastrófica. En este artículo se pretende analizar este tipo de fenómenos socioambientales altamente destructivos, que se expanden de forma gradual a lo largo del tiempo y del espacio y cuyas consecuencias ecológicas y sociales muchas veces quedan invisibilizadas. Estudiar esta violencia lenta, como la llama Rob Nixon (2011), resulta fundamental para entender, visibilizar y quizás poder mitigar algunas de estas catástrofes invisibles antes que se vuelvan irreversibles.

Las industrias extractivas como la minería, cuyas múltiples causas de violencia directa han sido ampliamente estudiadas, a la vez son fuente de otro tipo de violencia, invisible, pero no menos devastadora a largo plazo, causada por las inmensas cantidades de residuos tóxicos producidos en el proceso minero. Los relaves mineros son un sólido finamente molido que se descarta en operaciones mineras. Se trata del material extraído durante el proceso de explotación una vez recuperado el elemento de interés económico. En el caso del cobre representan aún más del 99 por ciento del material total extraído (Sernageomin, 2024). Dependiendo de la composición del subsuelo en el yacimiento y del proceso necesario para la recuperación del metal o mineral deseado, estos componen altas concentraciones de distintos químicos y metales pesados, como arsénico, cianuro, cobre, cinc, cromo, plomo o mercurio, potencialmente dañinos tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Con 742 relaves, Chile es el tercer país con mayor cantidad de relaves en el mundo, con una producción anual de 537 millones de toneladas de desechos tóxicos que va en constante aumento. Muchos de estos relaves se encuentran inactivos (463) o abandonados (173). Parte importante de ellos no se encuentran depositados de forma segura y ambientalmente responsable y no cuentan con una normativa vigente (Sernageomin, 2024). Los impactos de los componentes tóxicos de los relaves mineros van desde la contaminación directa del suelo, agua y aire hasta la de territorios completos, napas subterráneas e incluso zonas marítimas, después de expandirse inadvertidamente con ayuda del viento, las lluvias y los ríos. Los químicos y los metales pesados contenidos en los relaves además son capaces de introducirse en plantas y cuerpos, y así participan en cadenas alimentarias y ecosistemas completos, por lo que provocan enfermedades e incluso la extinción de especies (Cortés, 2014). En los humanos se ha observado un aumento significativo de enfermedades respiratorias, del sistema digestivo y nervioso, de las tasas de cáncer y mortalidad, así como problemas de fertilidad y durante el embarazo, entre otros. Sin embargo, la problemática de los relaves mineros, a pesar de sus potenciales riesgos, aparte de algunas pocas excepciones en casos de derrumbes o accidentes, no es mayormente discutida ni percibida por la opinión pública ni los medios de comunicación en Chile (Landherr, 2024; Ureta, 2022).

Estudio de la violencia lenta de los relaves mineros

Rob Nixon (2011: 2) plantea que la violencia lenta no suele ser reconocida como violencia y muchas veces incluso permanece invisible para la población afectada, hasta que los efectos se vuelven manifiestos e irreversibles. Las causas de esta violencia lenta ambiental suelen ser elementos o sustancias materialmente invisibles e indistinguibles del entorno, como, por ejemplo, sustancias tóxicas contenidas en pesticidas o relaves mineros, fibras de asbesto, gases o radiactividad. Otros dos aspectos típicos de fenómenos de violencia lenta, que contribuyen a su invisibilidad, son el retraso temporal entre las causas y la aparición de sus consecuencias, y la distancia física entre los afectados y los beneficiarios (Nixon, 2011: 41). En ese sentido, los relaves mineros forman parte del metabolismo social global basado en una distribución desigual de recursos y costos ambientales y en un intercambio ecológicamente desigual (Hornborg y Martínez-Alier, 2016), así como en la exclusividad del modo de producción y de vida del Norte Global.

Especialmente en el ámbito de la ecología política y los estudio sobre las desigualdades, existe una rica tradición teórica y de investigaciones empíricas sobre conflictos socioambientales en la minería que forma una base muy valiosa para el estudio de la violencia lenta en este sector. Pero, al mismo tiempo, hay importantes vacíos en cuanto al estudio de fenómenos de violencia lenta como tal y sus especificidades, que suelen afectar de un modo desproporcionado a comunidades socialmente vulnerables y grupos marginalizados (Ureta, 2020; Singer, 2011; Navas et al., 2022). Esta doble invisibilidad de las y los afectados mismos, así como de las causas y consecuencias de sus problemas socioambientales, se ve reflejada también en la poca investigación social sobre relaves mineros (Ojeda-Pereira y Campos-Medina, 2021).

A partir de los principales resultados de una investigación cualitativa realizada entre 2014 y 2022 en las localidades de Pabellón, Tierra Amarilla y Chañaral en la región de Atacama de Chile (Landherr, 2024), pretendo dar cuenta a continuación de algunas de las principales causas de la invisibilidad pública de los relaves. En los tres casos estudiados se trata de localidades próximas a relaves mineros con altas concentraciones de sustancias tóxicas, elegidas además con los criterios de su máxima variabilidad en cuanto a su historia y con ello su estado legal (abandonado, inactivo y activo), su conflictividad y su visibilidad pública. Tanto en las tres localidades como en la capital regional, Copiapó, se recopilaron datos a partir de la observación participante y entrevistas en profundidad, acompañados de la revisión detallada de literatura, documentación y prensa local. Los actores estudiados fueron la población afectada, autoridades públicas, trabajadores y funcionarios de las empresas mineras, miembros de la sociedad civil y de la prensa, así como científicos, médicos y expertos relacionados con la producción de conocimiento científico sobre relaves mineros, con un total de 164 entrevistas en profundidad.

El proceso de (in)visibilización de los relaves mineros

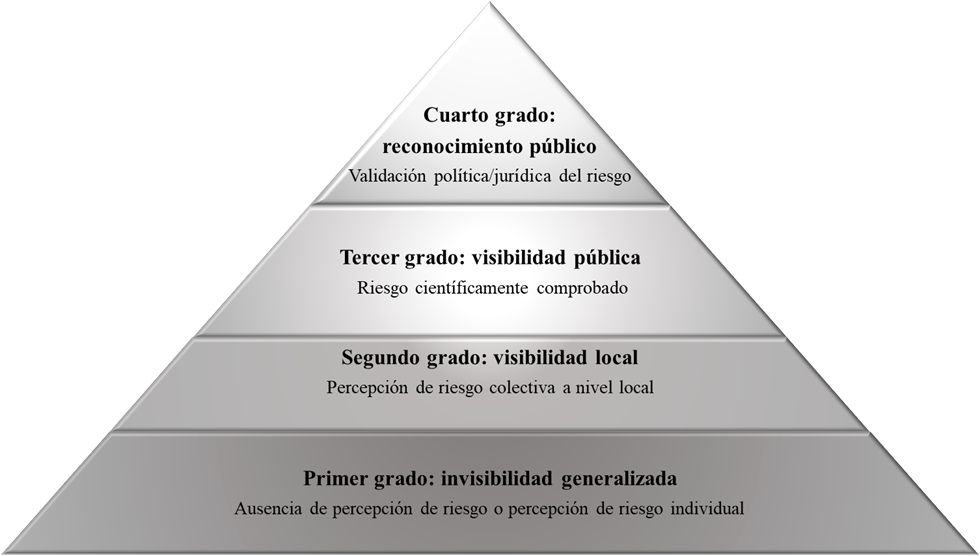

El principal resultado de la investigación es que la invisibilidad pública de los relaves mineros en Chile es el resultado de un proceso multidimensional y multiescalar (imagen 1). La pirámide de (in)visibilización permite dar cuenta de los niveles y tipos de (des)conocimiento e (in)acción en cada escalón, como también de los distintos actores y factores que contribuyen a cada grado de (in)visibilidad, desde su invisibilidad generalizada hasta el reconocimiento politíco/jurídico del riesgo ambiental que representan los relaves para la población aledaña y el entorno natural (Landherr, 2024: 435). En el primer grado de invisibilidad generalizada, en el que se encuentra el caso de Pabellón, prevalecen factores no intencionados, como las circunstancias materiales y sociales dadas o prácticas cotidianas, científicas o estatales, mientras que en los niveles superiores se observa un proceso dinámico con una creciente relevancia de acciones intencionadas de visibilización, pero sobre todo de invisibilización (Landherr, 2024: 438). Como se evidenció en Tierra Amarilla y Chañaral, un mismo caso puede recorrer los distintos grados de (in)visibilidad varias veces, aunque el cuarto grado es casi imposible de alcanzar. Dentro de la investigación social, los relaves suelen aparecer recién una vez alcanzado el tercer grado de visibilidad, cuando un accidente o un conflicto manifiesto le proporcionan visibilidad pública.

Imagen 1: Pirámide de la (in)visibilidad de los relaves mineros. Fuente: elaboración propia.

Invisibilidad e incertidumbre generalizadas e institucionalidad tóxica en Pabellón

Pabellón es una localidad muy pobre, aledaña y en parte sobre un relave abandonado, bastante olvidado. La gran mayoría de los relaves mineros de Chile se encuentran, como Pabellón, en el primer grado de la invisibilidad generalizada, único nivel que parece representar un estado relativamente estable y permanente (Landherr, 2024: 254). El primer grado de invisibilidad generalizada representa la base de la invisibilidad de los relaves mineros, y los factores identificados en este nivel fomentan su invisibilidad a lo largo de todos los niveles. El factor central es la invisibilidad material de las sustancias tóxicas contenidas en los relaves (imagen 3), así como la manifestación gradual y lenta de las consecuencias, que dificulta la percepción de riesgo por parte de las y los afectados. Es por esto que es necesario conocer la existencia de los relaves y los efectos de sus componentes para poder generar una percepción de riesgo. Como se verá más adelante, esto aplica sobre todo para el conocimiento científico, como única «verdad» reconocida públicamente. En Pabellón se constató la falta de acceso de la población a conocimiento científico y la ausencia de una percepción de riesgo colectiva, lo que da lugar a una situación de incertidumbre tóxica generalizada (Auyero y Swistun, 2008) o, al existir una percepción de riesgo (individual), a una frustración tóxica (Singer, 2011). Estos factores condicionan la inacción ambiental colectiva y la ausencia de un conflicto socioambiental, constatadas en Pabellón (Landherr, 2024: 441).

Además, la población afectada misma suele ser públicamente invisible y estar expuesta a la interacción de diversas desigualdades sociales y ecológicas, dentro de las cuales los relaves no suelen tener prioridad. En Pabellón no hay canalización ni agua potable, no hay teléfono, internet ni señal de celular, existe una sola tienda de alimentos y no hay acceso a ningún tipo de servicio básico. El poblado se compone de asentamientos ilegales, tolerados por las autoridades con el paso del tiempo y una serie de tomas de terreno más recientes (imagen 2). Muchos de los habitantes viven o trabajan en la ilegalidad y no tienen mayor interés de vincularse con autoridades. La mayoría de los que viven en las tomas se ven obligados a consumir el agua del río altamente contaminada por la minería y la agricultura, o incluso toman directamente de las mangueras de riego de la empresa agrícola colindante (que según la empresa contiene fertilizantes). Muchos de ellos viven directamente encima del depósito de relave, en un corredor aéreo de aplicación de pesticidas, y se ven afectados por la fuerte contaminación aérea de la fundición de ENAMI. Refiriéndose a los relaves, un habitante plantea en la entrevista: «Con todos los problemas que tengo, lo último que me interesa son esos cerros»; así resume la falta de prioridad de la violencia lenta en su situación de injusticia ambiental extrema. No es casual que los más pobres de los pobres terminen viviendo muchas veces en lugares altamente contaminados como relaves (Ureta, 2022), los únicos espacios «libres» para poder asentarse. Esta situación de injusticia ambiental también es percibida por los mismos habitantes: «Nosotros somos lo que nadie quiere ver», lo resume otro entrevistado. La junta de vecinos, que busca el diálogo con las autoridades para solucionar los problemas de la comunidad, relata la indiferencia y la profunda impotencia que les genera. En los primeros años de investigación ninguna autoridad, aparte de la Municipalidad de Tierra Amarilla, estaba al tanto de la existencia de un poblado en Pabellón, ni siquiera el Ministerio de Medio Ambiente, que en ese momento acababa de tomar muestras en el lugar. La evidente injusticia ambiental, la falta de recursos sociales y económicos y la impotencia frente a la problemática son, por lo tanto, según los mismo afectados, factores centrales para la falta de percepción de riesgo y la inacción ambiental.

El Estado está completamente ausente a nivel local. Pero, a diferencia de la gran mayoría de los relaves que se encuentran en una invisibilidad generalizada, las altas concentraciones de sustancias tóxicas descubiertas en 1998 en Pabellón le han concedido máxima prioridad en programas del Estado, y hubo instituciones estatales y académicas involucradas en la generación de conocimiento científico sobre estos relaves. A pesar de eso, se trata de lo que llamé una institucionalidad tóxica (Landherr, 2024: 296), caracterizada por la falta de intercambio y difusión de conocimientos entre los distintos organismos estatales, una producción (científica) de vaguedad y una inacción generalizada por parte de las autoridades frente a la problemática diagnosticada. Esta institucionalidad tóxica se evidencia en que ninguno de los estudios considera los resultados de los otros, por lo que se repiten los mismos procedimientos y se gastan recursos en generar conocimiento ya existente. En ningún caso se informó a las y los afectados sobre la contaminación a la que estaban expuestos.

Imagen 2: Carpa habitada en la zona de tomas de terreno en Pabellón. Fuente: fotografía propia.

Poder territorial, conflictos latentes y la generación de incertidumbre en Tierra Amarilla

Al segundo grado de visibilidad local se llega una vez superada la invisibilidad material y alcanzada una percepción de riesgo colectiva por parte de la población afectada. Todos los otros factores, inclusive la falta de acceso al conocimiento científico, permanecen iguales, por lo que la población local suele basarse en otros tipos de conocimientos para su diagnóstico. En ninguno de los casos estudiados el conocimiento científico jugó un papel relevante para la percepción de riesgo o la acción ambiental; se trataba más bien de conocimientos de los afectados relacionados con sus prácticas cotidianas y productivas, que les permitieron sacar conclusiones acerca de los cambios observados (Landherr, 2024: 317).

En cuanto al (des)conocimiento, en los casos de invisibilidad generalizada, se observó una predominancia de factores no intencionados, en su mayoría inherentes a fenómenos de violencia lenta, igual que la mayoría de los factores que contribuyen a la incertidumbre tóxica. Sin embargo, al surgir una percepción de riesgo colectiva y la posibilidad de un conflicto socioambiental, comienza a predominar la generación activa e intencionada de incertidumbre por parte de los doubt producers (Nixon, 2011). Esto se observó en el caso de Tierra Amarilla, una ciudad históricamente minera, rodeada de varias empresas mineras activas, entre ellas Candelaria, perteneciente a la Gran Minería del Cobre. Esta práctica resulta particularmente efectiva en casos de violencia lenta, ya que las mismas condiciones y factores que dificultan la percepción de riesgo también obstaculizan comprobar o refutar los resultados de estudios científicos sobre ellos.

Al mismo tiempo, la población de Tierra Amarilla, con sus limitadas posibilidades de acción, se enfrenta a Candelaria, una de las empresas mineras más grandes y poderosas de Chile, la cual emplea (re)acciones directas destinadas a la prevención de un posible conflicto. Los factores más determinantes para la efectividad de estas medidas por parte de la empresa son en primer lugar el Estado ausente a nivel local, en combinación con el poder territorial de la empresa, que va más allá de las políticas de responsabilidad social empresarial o del «buen vecino» y controla los recursos naturales más relevantes (por ejemplo, a través de los derechos de agua y las concesiones del subsuelo), la infraestructura (caminos, escuelas, centros médicos, centros deportivos y culturales, medios de comunicación locales) y el mercado laboral, manteniendo a la población local en una fuerte dependencia económica y provocando conflictos de interés en y entre ellos. Situación que se va agravando a medida que la minería destruye los mercados locales, expulsa otros sectores productivos como la agricultura y dificulta la agricultura de subsistencia por la contaminación y la escasez de recursos. De esta manera, la empresa logra mantener el conflicto latente y a nivel local, sin que alcance una visibilidad pública. Si el conflicto y el problema socioambiental que lo provoca amenazan con alcanzar visibilidad pública, como fue el caso en Tierra Amarilla en 2013, cuando la municipalidad demandó a Candelaria ante el Tribunal Ambiental, la empresa interviene directamente con medidas que van desde la compensación y contratación individual de dirigentes hasta la amenaza y el soborno de activistas y autoridades públicas, hasta lograr revertir la demanda y obtener el permiso ambiental para extender sus actividades (Landherr, 2024: 338).

La neg(oci)ación de la verdad en Chañaral

A pesar del conjunto de factores que dificultan la acción ambiental colectiva frente a fenómenos de violencia lenta, en algunos casos aislados, como el de Chañaral, el conflicto logra la visibilidad pública (temporal) de los problemas socioambientales detrás de los relaves mineros. Chañaral es una ciudad costera, originalmente pesquera, que a principios del siglo xx albergaba el puerto más relevante de la región, en la cual a lo largo de casi medio siglo se fueron acumulando 350 millones de toneladas en forma de una «playa artificial» (imagen 3), provenientes mayoritariamente de la empresa estatal Codelco. Las dimensiones de la acumulación del material tóxico y las graves repercusiones económicas para la ciudad gatillaron un conflicto y un juicio exitoso contra la empresa a fines de la década de 1980.

Tanto en el breve momento de visibilidad pública del caso de Tierra Amarilla como en el de Chañaral, se pudo observar desde el tercer grado de visibilidad la formación de alianzas con otros actores a nivel regional y nacional por parte de la población afectada y de la empresa minera, con posiciones y recursos de poder muy diferentes en ambos casos. De un momento a otro, se observa un incremento masivo de producción de conocimiento científico en el marco de un proceso de negociación de la verdad. Mientras la población afectada depende del trabajo —muchas veces voluntario— de científicas y científicos independientes, que desempeñan su labor bajo condiciones precarias y con dificultades de encontrar financiamiento para su investigación, las grandes empresas mineras financian centros de investigación y universidades, y así logran la contribución de científicos de importante reputación para refutar los resultados de los científicos independientes a través de una generación de conocimiento «controlada» y en otros casos abiertamente manipulada (Landherr, 2024: 381). La fuerte predominancia de acciones de invisibilización se evidencia especialmente en forma de una producción de incertidumbre activa y una invisibilización simbólica por parte de la empresa, y en el caso de Chañaral también por parte de instituciones estatales. Las empresas en esta etapa recurren al poder de las grandes asociaciones empresariales (como el Consejo Minero) y de la clase propietaria nacional, y a través de ellas adquieren una fuerte influencia sobre los medios de comunicación, la política e incluso la producción científica (Landherr, 2024: 452).

Imagen 3: La «playa» de Chañaral, resultado de la acumulación de 350 millones de toneladas de relaves mineros. Fuente: fotografía propia.

Por último, el reconocimiento público (cuarto grado) de los problemas socioambientales provocados por los relaves mineros se alcanza en los pocos casos en los que los afectados logran ganar la negociación de la verdad, como en el caso de Chañaral a través de un juicio. En estos procesos, la población afectada y su alianza de visibilización suelen tropezar con un marco institucional y estructural, que en el caso chileno está diseñado para mantener el actual sistema económico extractivista y con ello asegurar el funcionamiento sin obstáculos de la industria minera, contribuyendo directa e indirectamente a la invisibilidad y continuidad de estos fenómenos de violencia lenta. En Chañaral el juicio no devino en una solución del problema. Una regulación en parte ausente y en parte incompleta permitió que se iniciara un nuevo proceso de negociación de la verdad y de invisibilización simbólica (que abarca desde el establecimiento del parque nacional Pan de Azúcar hasta el polémico baño del entonces presidente Ricardo Largos en la playa de Chañaral en 2003). De esta manera, sin que se tomara medida alguna para mitigar o solucionar la contaminación, el asunto quedó resuelto a ojos de las y los chilenos e incluso de los mismos chañaralinos, y por una década se volvió al grado de la invisibilidad generalizada, hasta que un grupo de activistas planteó de nuevo el problema, una serie de estudios científicos reafirmaron la permanencia de los altos grados de contaminación y, con los aluviones de 2015, volvió a emerger el tema en los medios de comunicación.

Conclusiones: implicancias para la (in)visibilidad de la violencia lenta en las ciencias sociales

En primer lugar, la investigación dio como resultado que el surgimiento de un conflicto socioambiental manifiesto es la única forma de visibilización activa posible para la población afectada y que, a la vez, un conflicto manifiesto es extremadamente poco probable en casos de violencia lenta, debido a los múltiples factores que favorecen la invisibilización del problema, lo que impide la acción colectiva o mantiene latente el conflicto existente. Por lo tanto, un conflicto manifiesto parece no ser un indicador confiable para identificar problemas, desigualdades e injusticias ambientales causados por relaves y probablemente otras fuentes de violencia lenta, como suele ser común en la investigación social. Pero la falta de un conflicto manifiesto no necesariamente implica la ausencia de un conflicto latente, ni tampoco la falta de una percepción de riesgo de parte de las y los afectados, aunque sí la imposibilidad de generar una acción colectiva.

En segundo lugar, se comprobó una incertidumbre generalizada entre todos los actores involucrados, así como un alto grado de desconocimiento científico (Wehling, 2006) con respecto a los efectos y las interacciones de los distintos componentes tóxicos de los relaves, lo que conlleva una tendencia a subestimar los posibles efectos cumulativos a futuro, tanto en las recomendaciones de los estudios científicos como en las normativas existentes. La invisibilidad material de las sustancias tóxicas y la incertidumbre generalizada hacen que «la verdad» se vuelva negociable y sea más propensa a la manipulación que en el caso de desastres ambientales visibles.

Para que estas especificidades puedan ser consideradas también en investigaciones sobre desigualdades socioecológicas por la ecología política, es necesario incorporar investigaciones de otras escuelas y disciplinas —como la historia ambiental, la sociología del (des)conocimiento y las Science and Technology Studies que han estudiado en profundidad algunos de estos factores y pueden ser altamente fructíferas para la comprensión del fenómeno. Debido a la gran relevancia de las relaciones y asimetrías de poder en la generación de conocimiento y la imposición de intereses por parte de algunos actores durante el proceso de negociación de «la verdad», se hace necesario que las estudie la ecología política, pero considerando también los factores no intencionados que contribuyen a la invisibilidad de fenómenos de violencia lenta, para entender sus repercusiones sobre los factores intencionados, las posibilidades de acción y con ello las de resistencia por parte de la población afectada.

En tercer lugar, la investigación dio cuenta de que en los tres casos de estudio es palpable la injusticia ambiental (extrema), con una comunidad afectada en su mayor parte socialmente invisible, que a la vez no posee los recursos sociales y materiales ni el tiempo para visibilizar sus problemas. De este modo, las mismas desigualdades las mantienen invisibles a nivel societal y justamente su condición de injusticia ambiental es la causa de su vacío dentro de la ecología política. Siguiendo una argumentación de Auyero y Swistun (2008), al fijarnos casi exclusivamente en los casos de conflictos manifiestos y en la acción ambiental de los afectados, corremos el peligro de dejar fuera justamente a aquellos grupos sociales que, debido a su situación económica y social, no logran concretar la acción colectiva. Las investigaciones sobre casos del primer y segundo grado de invisibilidad de la pirámide son pocas, de manera que quedaría fuera la inmensa mayoría de los relaves mineros chilenos. En los casos de violencia lenta, la imposibilidad de superar la invisibilidad material y la falta de acceso al conocimiento científico existente afectan a estos grupos de manera especial. Una vez superada la invisibilidad material, el factor más determinante para una acción ambiental colectiva efectiva parecen ser los recursos de poder de las y los afectados y de sus aliados, frente a los recursos de poder de la empresa.

Por último, se evidenció que la (in)visibilidad de los relaves no es un estado, sino el resultado de un proceso (imagen 1) a través del cual no solo se perpetúa la invisibilidad en su manifestación actual, sino que también se va (re)produciendo activamente por la (in)acción de los actores involucrados a través de luchas de poder disputadas justamente por la invisibilización del problema mismo, lo que convierte la visibilidad/invisibilidad en una categoría central para la ecología política. Solo se logra comprender realmente la invisibilidad de los relaves a partir del conjunto de los factores identificados, tanto no intencionados como intencionados; las relaciones de poder y dominación existentes, y el marco institucional y estructural vigente a nivel nacional e internacional.

Una ciencia social comprometida con la visibilización de las desigualdades socioambientales y de sus afectados debe poner especial énfasis en visibilizar aquellos casos que, debido a las condiciones materiales y sociales, son particularmente difíciles de detectar para los mismos afectados. Además, ante la poca investigación sobre casos de violencia lenta y su relevancia en la crisis ecológica actual, urge ponernos al día. En el caso de Chile, la creciente demanda de cobre ocasionada por las transiciones energéticas deja prever un aumento significativo de relaves en los próximos años. Tomar en serio la crisis ecológica actual obliga a cuestionar la implementación masiva de materiales y sustancias con consecuencias impredecibles (Wehling, 2006) y transformar la actual gobernanza ambiental basada en el desconocimiento en algo así como una política de la debilidad (Ureta, 2022), que reconozca nuestra dependencia de múltiples procesos ecológicos, que no logramos comprender en su totalidad, tomando una actitud preventiva y respetuosa.

Referencias

Auyero, J., y D. Swistun, 2008. Inflamable, estudio del sufrimiento ambiental. Buenos Aires, Paidós.

Cortés Alfaro, M. F. (2014). La muerte gris de Chañaral. Disponible en: https://www.semillasdeagua.cl/wp-content/uploads/LA-MUERTE-GRIS-DE-CHA%C3%91ARALPDF.pdf, consultado el 27 de junio de 2024.

Hornborg, A., y J. Martínez-Alier, 2016. «Ecologically Unequal Exchange and Ecological Debt». Journal of Political Ecology, 23, pp. 328-491.

Landherr, A., 2024. Die unsichtbaren Folgen des Extraktivismus: ein Blick hinter die slow violence der chilenischen Bergbauindustrie. Wiesbaden, Springer VS.

Navas, G., G. D’Alisa, y J. Martínez-Alier, 2022. «The Role of Working-class Communities and the Slow Violence of Toxic Pollution in Environmental Health Conflicts: A Global Perspective». Global Environmental Change, 73, artículo 102474.

Nixon, R., 2011. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge, Harvard University Press.

Ojeda-Pereira, I., y F. Campos-Medina, 2021. «International Trends in Mining Tailings Publications: A Descriptive Bibliometric Study». Resources Policy, 74 (2), artículo 102272.

Sernageomin (2024). «Depósitos de relaves». Disponible en: https://www.sernageomin.cl/deposito-de-relaves/, consultado el 27 de junio de 2024.

Singer, M., 2011. «Down Cancer Alley: The Lived Experience of Health and Environmental Suffering in Louisiana’s Chemical Corridor». Medical Anthropology Quarterly, 2, pp. 141-163.

Ureta, S., 2022. «Tailings and the Onset of a Chilean Anthropocene». En: Rosol, C., y G. Rispoli (eds.), Anthropogenic Markers: Stratigraphy and Context, Anthropocene Curriculum. Berlín, Max Planck Institute for the History of Science.

Wehling, P., 2006. Im Schatten des Wissens? Perspektiven der Soziologie des Nichtwissens. Konstanz, UVK.

—

* Docente e investigadora asociada de la Universität Augsburg, Alemania. E-mail: anna.landherr@uni-a.de.

—