Nathalia Paola Bonilla Cueva*

DOI: doi.org/10.53368/EP67VyExRr02

Resumen: El cantón San Lorenzo, ubicado en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, se encuentra enmarcado por el bosque del Chocó, un ecosistema megadiverso considerado uno de los diez puntos críticos del mundo. Esta área está habitada principalmente por comunidades afrodescendientes e indígenas. En la actualidad, tanto el ecosistema como sus habitantes enfrentan amenazas significativas debido al extractivismo agroindustrial de la palma aceitera. Esta actividad, que se sostiene en el racismo estructural, junto con el abandono del Estado, está generando deforestación de los bosques, pérdida de biodiversidad, destrucción de las fuentes vitales para la subsistencia, devastación ambiental y empobrecimiento en las comunidades afroecuatorianas que habitan la zona.

La comunidad afroecuatoriana de Barranquilla de San Javier implementa estrategias de defensa territorial y ambiental desde 2017. La empresa palmicultora Energy & Palma ha respondido interponiendo una demanda penal por 350.000 dólares contra siete de sus líderes. Esta acción se enmarca en su estrategia para mantener el control de la zona, aprovechándose de la debilidad del sistema judicial, la corrupción y su poder político y económico. En respuesta a esta situación, la comunidad ha fortalecido su organización y ha tejido una red de alianzas no solo para proteger a los defensores, sino también para exigir la restitución de su territorio.

Palabras clave: afrodescendientes, palma aceitera, racismo ambiental, justicia ecológica, derechos de la naturaleza.

Abstract: The Canton of San Lorenzo, located in the province of Esmeraldas, Ecuador, is surrounded by the Chocó Forest, a megadiverse ecosystem considered one of the 10 hotspots in the world. This area is inhabited mainly by Afro-descendant and indigenous communities. However, both the ecosystem and its inhabitants face a significant threat from agroindustrial oil palm extractivism. This activity, supported by a system of structural racism and state neglect, generates environmental suffering and environmental racism in the communities.

The Afro-Ecuadorian community of Barranquilla de San Javier has been implementing a territorial and environmental defense strategy since 2017. However, the palm oil company Energy & Palma has responded by filing a criminal complaint for $321,000 against seven of their leaders. This action is part of their strategy to maintain control over the area, taking advantage of the weakness of the judicial system, corruption, and their political and economic power. In response to this situation, the community has strengthened its organization and woven a network of alliances, not only to protect the defenders, but also to demand the return of their territory.

Keywords: environmental racism, afrodescendant peoples, ecological justice, nature rights, oil palm.

Introducción

A pesar de habitar en una de las regiones más biodiversas del planeta, cuyos ecosistemas han sido preservados durante generaciones por estas etnias, los pueblos y nacionalidades de Esmeraldas, awá, chachi, épera y afroecuatorianos, se enfrentan a condiciones de extrema pobreza y abandono estatal. Según datos del último censo, la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) en esta provincia ronda el 92 por ciento, muy por encima del promedio nacional de 35 por ciento. Asimismo, el ingreso familiar mensual apenas alcanza para cubrir el 40 por ciento del costo de la canasta básica familiar en Ecuador. Las familias deben subsistir con ingresos mensuales inferiores a 150 dólares, muy por debajo de la canasta básica de 795,30, lo que evidencia la profunda brecha entre sus recursos y las necesidades básicas que deben cubrir.

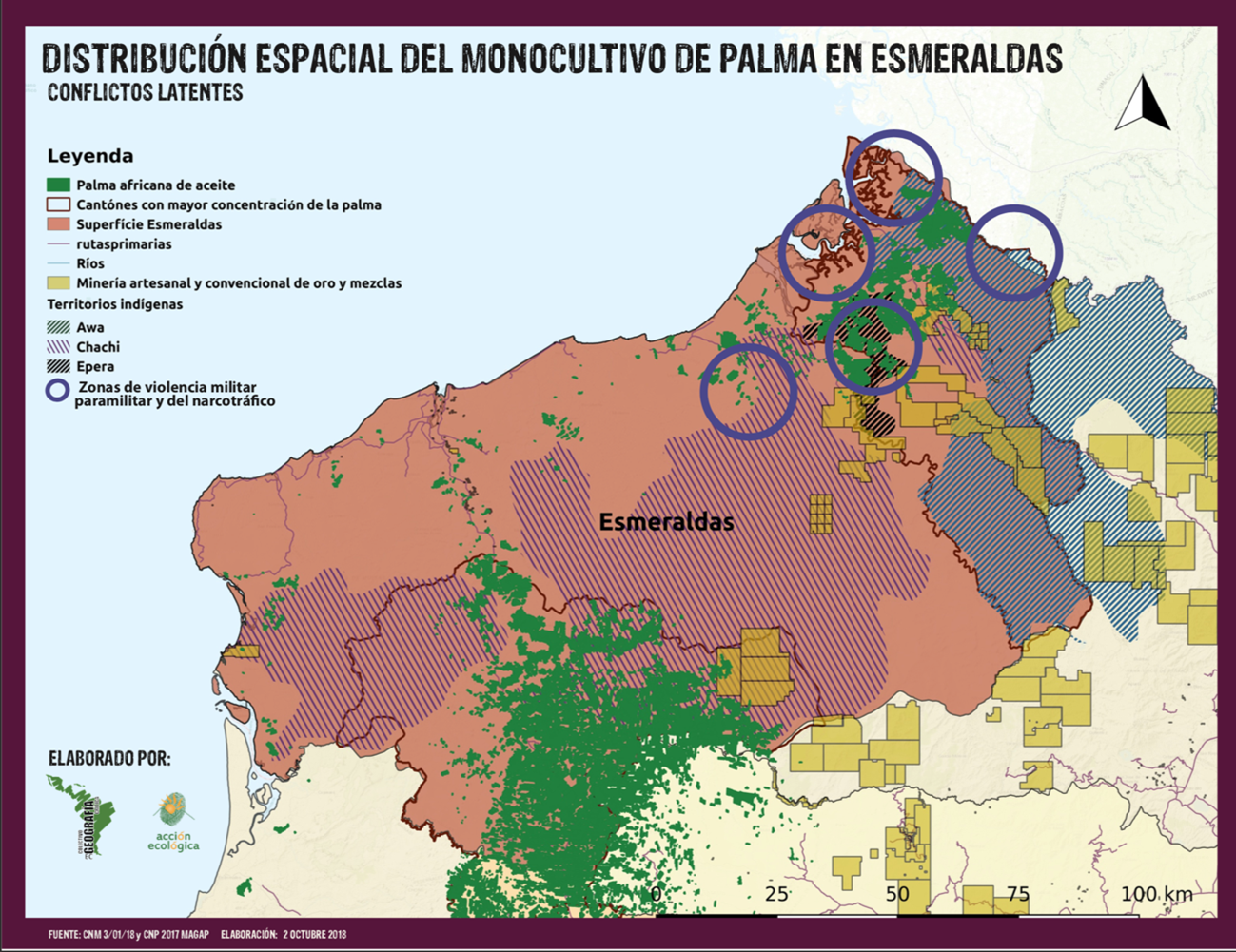

Imagen 1: Distribución espacial del monocultivo de palma aceitera en la provincia de Esmeraldas. Fuente: Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y Acción Ecológica, 2018.

La población del norte de Esmeraldas enfrenta una situación crítica que refleja una discriminación histórica por motivos raciales. Esta colectividad carece de servicios básicos, como educación, salud, vivienda adecuada, acceso a agua potable y entubada. Sus fuentes de agua naturales están severamente contaminadas debido a la minería de oro y las actividades de las palmicultoras.

La degradación ambiental se extiende al suelo agrícola, que sufre una fuerte erosión como consecuencia de la tala indiscriminada del bosque nativo y la contaminación generada por la agroindustria intensiva de la palma aceitera. Frente a esta grave situación, la comuna de Barranquilla de San Javier ha presentado múltiples demandas por la crisis ecológica ante el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate). Sin embargo, estas han sido sistemáticamente ignoradas, lo que evidencia el trato discriminatorio que las instituciones estatales dan a las poblaciones racializadas y sus exigencias. Este comportamiento refleja un racismo institucional que se manifiesta en la precarización de sus condiciones de vida, la ausencia de garantías en sus territorios y la falta de igualdad ante la ley.

Aunque el Maate afirma haber realizado controles ambientales del agua en 2018 en relación con la contaminación provocada por las palmicultoras, no existen resultados públicos de estos exámenes. Esta falta de transparencia y seguimiento demuestra el abandono del Estado y el caso omiso a las condiciones de vida y salud de esta población, un claro ejemplo de los mecanismos institucionales que perpetúan el racismo estructural.

La gravedad de la situación se hace aún más patente en recintos como Chillavi de Tierra y Chillavi de Agua, ubicados dentro de la comuna de Barranquilla. Sus habitantes han denunciado la imposibilidad de utilizar cualquier fuente de agua local, ya que provocan enfermedades cutáneas. Cuando acuden a los dispensarios médicos en busca de ayuda, apenas reciben tratamientos paliativos como pomadas tópicas, sin abordar la raíz del problema.

Los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo, donde se ubican los recintos que presento en este estudio, han sido convertidos paulatinamente en lo que los académicos de la ecología política latinoamericana denominan «zonas de sacrificio». «Entendemos como zonas de sacrificio aquellos lugares donde se prioriza la ganancia económica por sobre los derechos humanos y de la naturaleza, generándose devastación ambiental» (Bravo, 2023: 6); esto es, contaminación, deforestación, destrucción de ecosistemas y de formas de vida.

En esta zona de sacrificio, existe también extracción ilegal de oro. La contaminación derivada de esta actividad ha sido monitoreada desde 2011, y se conoce el alto grado que alcanza por la presencia de metales pesados tales como aluminio, arsénico, hierro, cromo, cadmio, lo que inhabilita su uso para el consumo humano y pone en riesgo la salud de las comunidades aledañas.[1]

Esta transición, iniciada alrededor de 1990, implica la destrucción sistemática del ambiente en aras de desarrollar actividades extractivas. En primer lugar, grandes empresas madereras han talado extensas áreas de bosque nativo con fines de exportación de madera rolliza y producción de contrachapados. Más tarde, a partir de 2002, se asentaron cultivos de palma aceitera, lo que expandió exponencialmente la deforestación. Y en los últimos diez años, la minería aurífera ha irrumpido en los ríos de la región y ha causado deforestación y contaminación de las aguas.

Estas actividades extractivistas se han impuesto mediante el despojo territorial y la devastación de la naturaleza. Lo que antaño fueron ecosistemas megadiversos y hábitats ancestrales de pueblos originarios, hoy se ha transformado en un área de enclaves industriales y economías ilegales que amenazan con erradicar por completo el patrimonio natural y cultural de Esmeraldas.

Para esta provincia y las comunidades del norte del Ecuador, es importante examinar el concepto de racismo ambiental que surgió en la década de 1980 en Estados Unidos, y que fue integrado como parte de los planteamientos de la ecología popular en América Latina. Desde este enfoque, el racismo ambiental es visto como «la exposición desigual a los peligros ambientales y sus efectos que afectaron negativamente a las comunidades de color» (Moreno, 2019: 89). Como señala Laura Pulido (2017), investigadora sobre capitalismo racial y geografías de la desigualdad, es pertinente considerar también el papel del Estado en cuanto a la exigibilidad en el cumplimiento de la normativa ambiental a las empresas que pudieran afectar poblaciones racializadas.

Moreno (2019) define el racismo ambiental como la extracción intensiva de recursos naturales de un territorio racializado, negándole participación de beneficios a la población local, mientras la contaminación y los impactos ambientales son recibidos de manera desproporcionada por poblaciones indígenas, afrodescendientes y empobrecidas. El racismo estructural está en la base del capitalismo y de las prácticas empresariales que extraen los recursos naturales y solo dejan a los habitantes contaminación y muerte.

La comuna de Barranquilla y el despojo territorial

La comuna afrodescendiente de Barranquilla de San Javier tiene sus orígenes en la diáspora africana en América. Según registros históricos, se habría establecido en la zona hace alrededor de doscientos cincuenta años. Formalmente, el 2 de junio de 2000 esta comunidad logró la titulación de 1430 hectáreas como su territorio comunitario, mediante la providencia de adjudicación 0006E00371 emitida por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), en la parroquia San Javier de Cachavi, cantón San Lorenzo.

La comuna de San Javier está en el cantón San Lorenzo. La conforman aproximadamente doscientas cuarenta familias afroecuatorianas dedicadas principalmente a actividades agrícolas de subsistencia, con limitado acceso a servicios básicos. Esta población ancestral, heredera de la resistencia de los pueblos africanos traídos a la fuerza durante la colonia, ha resguardado por siglos los bosques del Chocó. Sin embargo, su territorio titulado se ha visto gravemente amenazado por los intereses extractivistas que han convertido esta zona en un enclave de sacrificio ambiental.

En el cantón San Lorenzo, habitado sobre todo por pobladores afrodescendientes y comunas indígenas chachi, awá y épera, se impuso de manera unilateral y sin consulta previa el Decreto Ejecutivo 2691, emitido el 7 de diciembre de 2002 por el presidente Gustavo Noboa, por el que se cambió el uso del suelo en un polígono de 50.000 hectáreas del bosque del Chocó, declaradas tierras de uso agrícola, lo que afectó 5000 hectáreas del patrimonio forestal del Estado y 1000 hectáreas del territorio indígena awá.

El decreto facilitó la concesión de estas tierras a empresas palmicultoras y provocó la deforestación histórica del Chocó ecuatoriano. La industria de la palma aceitera hizo entonces su ingreso en el sector, se expandió incluso más allá del polígono permitido e invadió territorios comunitarios, en especial de comunas afroecuatorianas tituladas y sin titular, sobreponiendo la zona de conversión a bosques nativos, patrimonio forestal del Estado y territorios ancestrales de afroecuatorianos e indígenas awás.

A partir de 2003, las empresas Palmeras del Pacífico y Energy & Palma del holding La Fabril, así como otras compañías privadas, iniciaron un proceso de adquisición de tierras al interior de territorios comunales contraviniendo el marco jurídico vigente en aquel entonces: la Constitución de 1998, la Ley de Tierras, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales sobre territorios y derechos colectivos. Además, la implantación del proyecto económico de la palma aceitera se llevó a cabo sin realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades (prerrequisito indispensable que hasta la fecha no se ha cumplido).

Amparadas en instituciones estatales como notarías, registros de la propiedad, el sistema de justicia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el otrora INDA, estas empresas adquirieron esas tierras de modo fraudulento, atentando contra los derechos territoriales de las comunas afroecuatorianas, así como de los pueblos indígenas chachi, awá y épera, y perpetuando el despojo de sus territorios ancestrales.

El despojo territorial

Las compañías palmicultoras emplearon prácticas persuasivas para cooptar a campesinos locales e incluso foráneos, con el fin de que estos se acercaran al otrora INDA, acompañados por representantes legales de las empresas, y obtuvieran títulos de propiedad individual al interior de territorios comunales ancestrales, como ocurrió en el caso de la comuna de Barranquilla. Una vez individualizados dichos títulos, casi de inmediato se transferían a las empresas plantadoras de palma mediante compraventa. Estas transacciones se llevaron a cabo a pesar del reconocimiento legal de los derechos territoriales colectivos, en complicidad con instituciones del Estado ecuatoriano, las cuales hasta la fecha no han implementado un sistema eficaz para proteger y salvaguardar los territorios comunales.

Con unas 11.000 hectáreas de tierras bajo su dominio, la empresa Energy & Palma del grupo La Fabril ha desplegado un vasto proceso de expansión en las parroquias del cantón San Lorenzo, implantando plantaciones e instalaciones de extracción de aceite de palma. Estas acciones han conllevado al desapropio fáctico de territorios ancestrales de las comunidades locales, la depredación de los bosques del Chocó biogeográfico, el cercamiento de los asentamientos comunales y la contaminación de suelos, sistemas fluviales y fuentes hídricas.

La resistencia en Barranquilla

En 2017, el MAG elaboró el «Estudio multitemporal de tenencia de la tierra en territorios comunales de la comuna de Barranquilla de San Javier», que establece un área para dicha comuna de 1518 hectáreas, 251 de las cuales se superponen al predio en posesión de Energy & Palma.

De esta manera, se ha concretado el despojo territorial de facto de 251 hectáreas pertenecientes a la comuna de Barranquilla, ubicadas dentro de sus linderos comunales, de las cuales al menos la mitad han sido utilizadas para el monocultivo de palma aceitera de la mencionada empresa.

A partir de la difusión del estudio multitemporal, la comuna de Barranquilla inició un proceso de reivindicación de sus derechos territoriales colectivos, de los derechos de la naturaleza reconocidos constitucionalmente y de los derechos laborales de algunos de sus comuneros que fueron empleados por la mencionada compañía palmicultora, cuyas garantías se habrían vulnerado. Con este propósito, se establecieron mesas de diálogo entre las autoridades comunitarias y los directivos empresariales, las cuales terminaron fracasando debido a los continuos incumplimientos de Energy & Palma.

Ante esta situación, Barranquilla de San Javier, ejerciendo su legítimo derecho a la resistencia, contemplado en el artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, inició un campamento de protesta no violenta, bloqueando uno de los caminos de acceso a la plantación palmera por un lapso de tres meses.

Como respuesta a esta acción de protesta pacífica, Energy & Palma solicitó ante la función judicial la adopción de medidas cautelares. El Juzgado Multicompetente del cantón San Lorenzo accedió a la petición cautelar y autorizó el desalojo forzoso del campamento comunal. Según los relatos de líderes de Barranquilla, efectivos policiales y militares, haciendo uso excesivo de la fuerza pública e inclusive con apoyo aéreo de helicópteros, procedieron a expulsar con violencia a los miembros de la comunidad.

Además, la empresa palmicultora interpuso una demanda civil por daños y perjuicios por un monto de 321.000 dólares en contra de las autoridades de la comuna. Dicha acción legal exige a siete líderes comunitarios realizar este cuantioso pago pecuniario a Energy & Palma, por los supuestos daños económicos que habría sufrido la empresa durante los tres meses de bloqueo del acceso a la plantación. Pero, sobre todo, este nuevo litigio busca generar efectos perniciosos en el seno de la comuna, como fracturar el tejido social, infundir terror por denunciar actos de la empresa y establecer un caso ejemplificador para desincentivar a otras comunidades.

En septiembre de 2021, el juez de primera instancia de la jurisdicción civil del cantón San Lorenzo, perteneciente a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, falló a favor de Energy & Palma, aceptando parcialmente la demanda civil interpuesta y condenando a cuatro líderes comunitarios de Barranquilla a pagar la suma de 151.000 dólares a dicha compañía. Esta sentencia de primera instancia fue apelada ante el Tribunal Provincial de Segunda Instancia, el cual reformó parcialmente el fallo, reduciendo la condena económica a 5000 dólares.

Sin embargo, la comuna considera que esta sentencia de segunda instancia es injusta, pues los defensores comunitarios no han realizado daño alguno y, por el contrario, están ejerciendo su legítimo derecho a la resistencia en defensa de los derechos colectivos de la población, las futuras generaciones y la naturaleza. Por este motivo, presentarán un recurso extraordinario de casación ante la Corte Nacional de Justicia.

El recurso a la demanda civil por daños y perjuicios, conocido como estrategia legal para la represión de movilizaciones públicas (Slapp, por sus siglas en inglés), expresa la posibilidad de que grupos económicos privados utilicen el sistema judicial para amenazar, abusar y amedrentar a comunidades, activistas sociales y personas defensoras de derechos. Por desgracia, algunas de las estrategias de las empresas y Estados como el ecuatoriano radican en recurrir al sistema penal para perseguir y criminalizar a defensores de derechos. Más recientemente también acuden a demandas civiles económicas como estrategia para desarticular los reclamos comunitarios en cuanto al cumplimiento de derechos de la naturaleza y ambientales.

Conclusiones: defensa de los derechos de la naturaleza y reclamo de justicia ecológica

Según un análisis de muestreo de aguas realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CID-Pucese, 2011), con sede en Esmeraldas, el río Cachavi, principal afluente que atraviesa este territorio ancestral de la comuna de Barranquilla, presenta altos índices de contaminación que lo tornan no apto para el consumo humano.

Los habitantes, incluida la población infantil, se han visto forzados a renunciar al uso del río, lo cual en una zona de altas temperaturas representa un verdadero sacrificio. Estas comunidades son «pueblos de ríos»: la vida cotidiana, los rituales, el esparcimiento, la salud y la soberanía alimentaria dependen intrínsecamente de sus aguas. Esta situación se repite en todas las comunidades asentadas en el área de 11.000 hectáreas donde Energy & Palma tiene sus plantaciones de palma aceitera y plantas extractoras.

Esta es una zona de sacrificio, en donde se extraen madera y oro y se produce aceite de palma, pero para los pobladores solo queda la erosión de suelos, la deforestación de bosques, la contaminación del agua, la tierra y el aire. Son las comunidades locales quienes reciben directamente todos los pasivos ambientales y ningún beneficio (Bonilla, 2024). De facto y de manera discriminatoria, en esta zona de Esmeraldas, habitada mayoritariamente por población afrodescendiente, se aplican «otras políticas y normas ambientales» diferentes y más laxas que las exigidas en el resto del país. Por motivos de raza y clase, a estas comunidades se las somete desproporcionadamente a factores de racismo y sufrimiento ambiental. Así lo señala el señor Quintero, presidente de la comuna:

Vea, aquí vienen y nos llenan de esa palma, y estamos contaminados, luego no podemos ni usar los ríos, y los de la empresa bañan a sus bueyes cubiertos de químicos en los pocos ojos de agua limpia que nos quedan. Si nos bañamos en esas aguas quedamos enfermos, hasta los peces están llenos de gusanos y no podemos ni pescar. Ya estamos cansados de denunciar al Ministerio del Ambiente, luego no hacen nada, pero eso sí, en cambio a nosotros sí nos ponen juicios, nos acusan, y como somos pobres, siempre terminamos perdiendo (Bonilla, 2024).

Sin embargo, estas poblaciones no reciben de manera pasiva la contaminación, las vulneraciones a su derecho de igualdad ante la ley y las políticas discriminatorias, expresiones del racismo estructural, sino todo lo contrario. Las comunidades afroecuatorianas, como Barranquilla, junto con organizaciones de la sociedad civil ecologistas, han tomado la esfera pública para reclamar justicia ecológica, denunciar la contaminación generada por la minería de oro y la palmicultora en los ríos y exigir justicia al Estado ecuatoriano.

Imagen 2: Comuneros de Barranquilla de San Javier en las afueras del Juzgado Multicompetente de San Lorenzo. Fuente: Nathalia Bonilla, 2021.

A partir de la sentencia contra sus líderes, la comuna de Barranquilla, junto con sus defensores, ha tejido una potente red de solidaridad nacional e internacional, expresada en alertas y reportajes publicados por Front Line Defenders (2022), el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (2023) y Protect Defenders (2022). Por su parte, el Ohchr (2022) emitió dos comunicados conjuntos dirigidos a:

- Las empresas ecuatorianas Energy & Palma y La Fabril.

- Las transnacionales Nestlé, PepsiCo y General Mills, compradoras finales del aceite de palma producido en el territorio en conflicto, y con un papel activo en su cadena de suministro.

- La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), ya que las palmicultoras ecuatorianas cuentan con esta certificación.

- Los Gobiernos de Ecuador, Suiza y Estados Unidos.

La defensa de la comuna de Barranquilla ha sido recogida por medios de comunicación y portales de investigación que amplificaron su voz. De esta forma, se ha puesto fin al silencio, la impunidad y el racismo que enfrentaba la comunidad.

Con esta fortaleza, Barranquilla interpuso una acción de protección contra Energy & Palm/La Fabril ante los tribunales nacionales. La demanda legal busca recuperar el territorio ancestral que consideran que les pertenece y proteger los derechos de la naturaleza, con medidas concretas como: la preservación del bosque del Chocó, ubicado en las tierras en disputa, para evitar su tala indiscriminada; el cese inmediato de la contaminación de los ríos de la zona, vitales para el ecosistema y la comunidad, y la implementación de un plan integral de reparación de los ecosistemas afectados por las actividades de la empresa. No obstante, el Juzgado Multicompetente de San Lorenzo falló a favor de la empresa en primera instancia, negando los derechos de la comunidad.

Para las comunidades afroecuatorianas e indígenas el racismo ambiental también ha significado la necesidad de acudir continuamente a las cortes de justicia y a las instituciones del Estado para defender sus territorios, demandar el acceso a los servicios básicos y exigir el respeto a sus derechos colectivos y ambientales. Estas reclamaciones, como en el caso de Barranquilla, suelen ser negadas, lo que pone en evidencia la falta de acceso a la justicia, así como las desigualdades legales, económicas, sociales y políticas.

A pesar de esto, Barranquilla no ha renunciado y ha presentado la apelación a esta primera sentencia, con la esperanza por recuperar su territorio y para sostener su defensa de derechos de la naturaleza. Con el respaldo de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales (Ceols) y organizaciones como Acción Ecológica, ha presentado una reclamación al Convenio 169 de la OIT, que ha sido aceptada a trámite. Se sabe que esta lucha será larga, pero es la estrategia de una comunidad de profundas raíces ancestrales que está dispuesta a seguir adelante hasta alcanzar sus objetivos.

Referencias

Bonilla, N. P., 2024. El largo caminar de la comuna de Uimbi, exigiendo justicia en medio del racismo ambiental. Quito, Flacso (tesis e maestría).

Bravo, E., 2023. No más zonas de sacrificio. Investigaciones comunitarias de la naturaleza (tomo V). Quito. Disponible en: https://www.naturalezaconderechos.org/wp-content/uploads/2023/10/TOMO-V-NO-MAS-ZONAS-DE-SACRIFICIO.pdf, consultado el 15 de junio de 2024.

Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 2023. «Ecuador: Deniegan acción de protección a comuna Barranquilla de San Javier, se alega parcialidad ante la empresa Energy & Palm». Disponible en: https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/ecuador-deniegan-acci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-a-comuna-barranquilla-de-san-javier-se-alega-parcialidad-hacia-la-empresa-energy-palm/, consultado el 15 de junio de 2024.

CID-Pucese, (Centro de Investigación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador), 2011. Análisis de los impactos y conflictos provenientes de la actividad aurífera en la zona norte de la provincia de Esmeraldas para la construcción de paz en las comunidades afectadas. Esmeraldas (inédito).

Front Line Defenders, 2022. «Preocupación por posible criminalización de defensores de derechos humanos acusados por empresa extractiva Energy & Palma en Ecuador». Disponible en: https://www.frontlinedefenders.org/es/statement-report/concern-regarding-possible-criminalisation-human-rights-defenders-accused-energy, consultado el 15 de junio de 2024.

Moreno, M., 2019. «Racismo ambiental: muerte lenta y despojo de territorio ancestral afroecuatoriano en Esmeraldas». Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 64, pp. 89-109.

Ohchr (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), 2022. «Mandatos del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas». Disponible en: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27458, consultado el 15 de junio de 2024.

Pulido, L., 2017. «Geographies of Race and Ethnicity II: Environmental Racism, Racial Capitalism and State-sanctioned Violence». Progress in Human Geography, 41 (4), pp. 524-533.

Protect Defenders, 2022. «Ecuador: Criminalisation and Detention of Human Rights Defensers». Disponible en: https://protectdefenders.eu/ecuador-criminalisation-and-detention-of-human-rights-defenders/?lang=es, consultado el 15 de junio.

—

* Ingeniera en Gestión Ambiental y antropóloga, miembro de Acción Ecológica. E-mail: foresta@accionecologica.org.

[1] Monitoreos 2011-2012: https://www.researchgate.net/publication/281442151_Monitoreo

_calidad_ambiental_rios_norte_Esmeraldas_periodo_2011-2012.

Monitoreos 2013-2014: https://www.researchgate.net/publication/379406694_Repo

rte_calidad_de_rios_norte_de_Esmeraldas_2013-2014.

Monitoreos 2023: http://hdl.handle.net/10644/9804, http://hdl.handle.net/10644/9805.

—