Nuevas violencias/viejos conflictos ambientales: Colombia, una paz que se diluye[1]

Jairo Miguel Martínez-Abello*

DOI: doi.org/10.53368/EP67VyExBr05

Resumen: La construcción de una paz estable y duradera en Colombia ha implicado la realización de una serie de negociaciones con variados actores armados; no obstante, la «cuestión medioambiental» no ha tenido un sitial relevante.

Hoy, cuando viejas violencias se reciclan en los territorios, los conflictos socioambientales se multiplican y agudizan evidenciando que dichas violencias amenazan a la vida toda: humana y no humana, e incluso a lo no vivo.

Se dispone de la naturaleza como un botín a merced de los más poderosos y de las organizaciones armadas, al tiempo que múltiples movimientos sociales —de origen campesino, indígena, feminista o comunal, por mencionar algunos— apuestan por la defensa de sus territorios. Movimientos que, a la postre, se configuran no solamente como ambientalistas, sino también como apuestas por la construcción de una paz ambiental territorial.

Este artículo pretende un acercamiento a esa relación compleja entre los conflictos ambientales, la persistencia de la violencia armada y las posibilidades de dicha paz ambiental territorial en Colombia.

Palabras clave: conflictos ambientales, conflicto armado, paz, Colombia.

Abstract: The construction of a stable and lasting peace in Colombia has involved a series of negotiations with diverse armed actors; however, the «environmental issue» has not been a main place.

Today, when old violence is recycled in territories, the socio-environmental conflicts are multiplying and get worse; which is threat to life: human livings, non-humans and even the non-living.

Nature is available as a loot at the mercy of the most powerful and armed organizations, while multiple social movements – of peasant, indigenous, feminist or communal origin, among others – are committed to the defense of their territories. Movements that, in the end, are configured not only as environmentalists but also as commitments to the construction of territorial environmental peace.

This article aims to analyze this complex relationship between environmental conflicts, the persistence of armed violence and the possibilities of territorial and environmental peace in Colombia.

Keywords: environmental conflicts, violence, peace, Colombia.

Introducción: la esquiva paz en Colombia

Desde los albores mismos de nuestra vida republicana, y seguramente porque desde el mismo origen de la república presenciamos constantes conflictos internos, el país ha presenciado uno tras otro proceso de negociación entre los actores de los conflictos.

En lo que respecta al presente siglo, pese al estrepitoso fracaso del Proceso de Paz de San Vicente del Caguán (mediáticamente reconocido por el famoso episodio de «la silla vacía») sucedido entre 1999 y 2000, que amenazaba con engavetar por un prolongado período las posibilidades de una salida negociada al conflicto armado, se van a abrir paso el Proceso de Justicia y Paz, dirigido a los grupos paramilitares, hacia el período 2003-2005; el Proceso de Paz de La Habana, en el período 2012-2012, con las guerrillas de las FARC-EP, y en la actualidad el denominado la Paz Total.

No obstante, estas iniciativas, finalizadas en mayor o menor medida con acuerdos, marcos jurídicos, políticas, estrategias y compromisos de paz, desarme, desmovilización y cese de las actividades delincuenciales (por supuesto, exceptuando la que se encuentra apenas en curso), no han dirigido sus miradas hacia la delicada situación de expoliación de todo tipo de ecosistemas a lo largo y ancho de la geografía nacional.

El propósito de este escrito es el de mostrar cómo los fenómenos de conflictividad socioambiental persisten y se multiplican a lo largo y ancho de la geografía colombiana.

Mucha paz, poco ambiente

Entre 2012 y 2016 tuvieron lugar los ciclos de diálogo entre el Gobierno del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y las guerrillas de las entonces FARC-EP, y desde entonces se empezaba a hacer notoria una cierta desatención al tema. No en vano, ya en 2014, la ONU, a través de su delegación en Colombia, señalaría que:

La gran paradoja del posacuerdo y del proceso de construcción de paz puede ser la de sus implicaciones en el medio ambiente del país. De la incorporación de consideraciones de sostenibilidad ambiental en la planificación e implementación de los acuerdos, dependerá que la construcción de paz se convierta en una oportunidad para desarrollar modelos sostenibles; ignorar o desconocer este aspecto podría conducir a la destrucción del patrimonio natural de la nación y al fracaso económico y social de muchas de las intervenciones que se implementen (Sistema de Las Naciones Unidas en Colombia y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, p. 6).

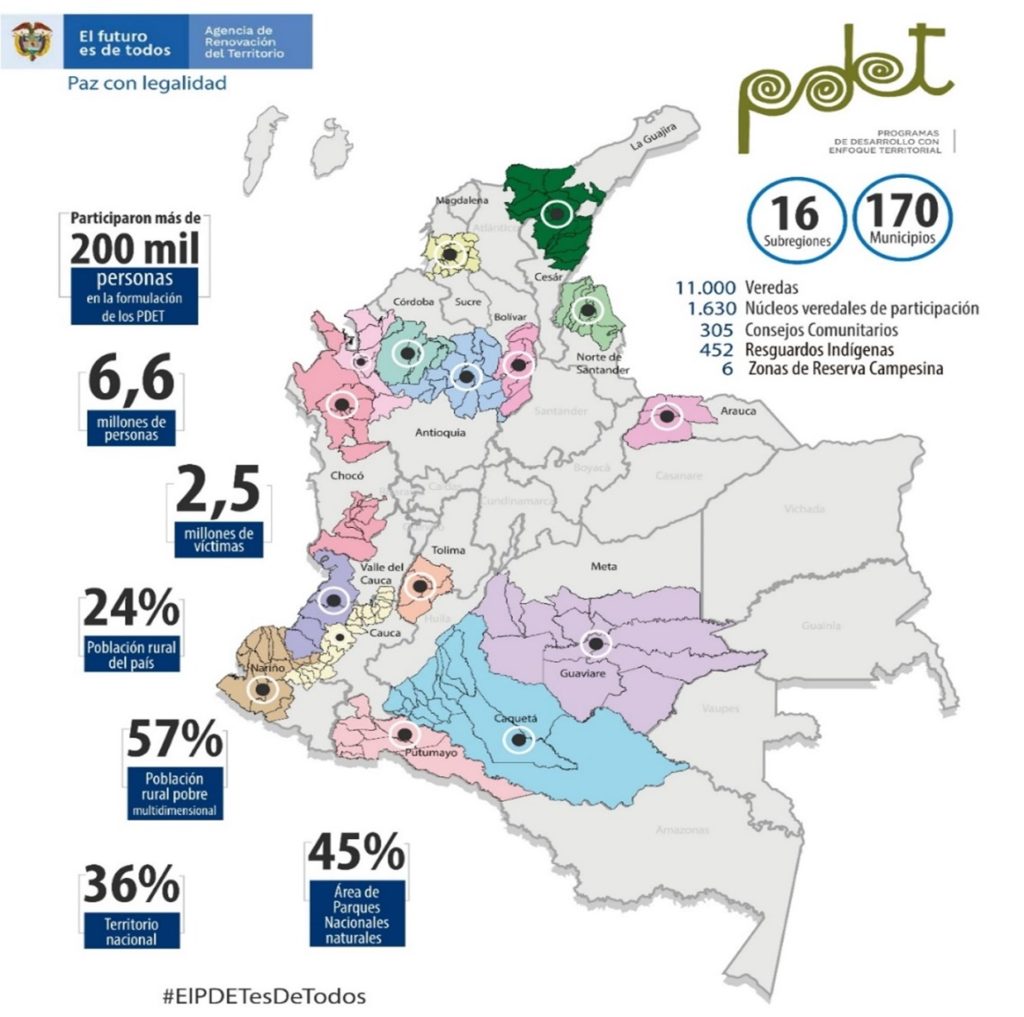

En particular, la geografía de la conflictividad socioambiental se presentaba como un fenómeno social que se extendía por casi todas las regiones del país y con una presencia prácticamente invariable en las zonas más asediadas por el conflicto. Un total de dieciséis regiones fueron priorizadas por entenderse que ellas recibieron los embates más crueles del conflicto armado (imagen 1), las cuales se denominan Zonas PDET (plan de desarrollo con enfoque territorial).

Un plan de desarrollo con enfoque territorial es un «instrumento especial de planificación y gestión a quince años» cuya finalidad es estabilizar y transformar los territorios para lograr su desarrollo integral.

Imagen 1: Zonas PDET. Fuente: Agencia de Renovación del Territorio (https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/subregiones_pdet/).

Estas zonas cubren un área equivalente al 36 por ciento del territorio nacional, una población aproximada de 6,6 millones de colombianos y 170 municipios del país. Teniendo en cuenta las dimensiones territoriales y poblacionales, más de 1140 millones de kilómetros cuadrados y alrededor de 50 millones de habitantes, respectivamente, se reconoce que la magnitud del conflicto armado es proporcional a países como Uruguay, Grecia o Dinamarca. Zonas cruentamente afectadas por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional; por lo que el espacio para la depredación de los ecosistemas naturales se pone a la orden y con ello también la movilización social en su defensa.

Para 2016, el Atlas Global de Justicia Ambiental mostraba la existencia de poco más de 120 conflictos ambientales en el país. Hoy estos ascienden a 132,[2] de los cuales casi la tercera parte coinciden con alguna de las dieciséis zonas PDET, como lo muestra la tabla 1.

Tabla 1: Conflictos ambientales en zonas PDET. Fuente: el autor a partir del Atlas Global de Justicia Ambiental (https://ejatlas.org/country/colombia) y la Agencia para la Renovación del Territorio (https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/).

| ZONAS PDET | CONFLICTOS AMBIENTALES |

| Alto Patía y Norte del Cauca | Minería ilegal Santander de QuilichaoProyecto aurífero AngloGold. Cosigo Resources (Suárez, Cauca)

Agroindustria de la caña Incauca-La cabaña-Mayagüez (Lomitas, Santander de Quilichao) Represa de La Salvajina Cultivo intensivo de caña en la Laguna de Sonso |

| Pacífico y frontera nariñense | Pérdida de manglar, Tumaco |

| Pacífico Medio | Extracción de oro en el río DaguaCarretera Mulaló-Loboguerrero (Valle del Cauca)

Proyecto hidroeléctrico Anchicayá (Valle del Cauca) Proyecto del puerto Bahía Málaga |

| Chocó | Monocultivo de palma africana (Curvaradó, Chocó)Proyecto Los Delfines. Bahía Solano

Proyecto del puerto de Tribugá Proyecto minero Mandé Norte |

| Putumayo | Proyecto de minería de cobre Mocoa. AngloGold y B2goldFumigación con glifosato. Orito, Putumayo

Exploración petrolera en el corredor Puerto Vega-Teteyé |

| Sierra Nevada y Serranía del Perijá | Puerto Brisa. Dibulla, La GuajiraDesviación del arroyo Bruno. Proyecto El Cerrejón

Represa El Cercado. Río Ranchería Proyecto de desviación del río Ranchería, expansión de El Cerrejón Contaminación por minería. Proyecto El Cerrejón Proyecto minero Cañaverales (La Guajira). MPX Energía Ocupación de territorios indígenas en Cerro Alguacil Proyecto vial Ciénaga / Barranquilla. Ciénaga Grande del Magdalena Transporte y embarque de carbón en puerto Drummond. Ciénaga (Magdalena) Proyecto hotelero Six Senses / Promotora Arrecifes. SNSM Proyecto Puerto Petaca. Bahía de Taganga Explotación de materiales de construcción en Quebrada La Lata Proyecto del puerto Las Américas. Grupo Daabon Minería de carbón en La Jagua de Ibirico, Cesar Desviación del río Calenturitas, Cesar |

| Catatumbo | Monocultivo de palma de aceite en Tibú (Catatumbo). Hacienda Las FloresActividades extractivas en zona protegida, territorio Motilón-Barí |

| Montes de María | Derrames y fugas de hidrocarburos. Ocensa/Ecopetrol, golfo de Morrosquillo |

| Sur de Córdoba | Represa de Urrá. Río SinúMinería en Cerro Matoso |

| Bajo Cauca | Extracción aurífera en la mina Frontino (Segovia, Antioquia)Proyecto de oleoducto. BP Colombia/Ocensa (Zaragoza, Cacerí, Antioquia)

Represa hidroeléctrica Hidroituango |

| Sur de Bolívar | Proyecto minero aurífero AngloGold. Serranía de San Lucas |

| Arauca / La Macarena | Área de manejo especial La MacarenaSFF La Lipa (Arauca). Oxy / Ecopetrol |

Esta transposición de capas de información empieza a poner de manifiesto una cierta correlación que se establece entre los conflictos socioambientales y las zonas del país en las que los embates de la guerra fueron más cruentos; consecuentemente, entre los fenómenos de conflictividad socioambiental y las apuestas por la paz en los territorios.

Por supuesto que un análisis más profundo de esta correlación amerita el abordaje de otros elementos que se entrecruzan, solapan o condicionan en el muy complejo mapa de la guerra y la conflictividad ambiental en el país.[3] Robles-Rojas (2018), muy pronto después de la suscripción del Acuerdo de Paz, cuando analiza el contexto de posacuerdo en Colombia, plantea que nuestra guerra «se generó por la apropiación de la naturaleza no humana, a la cual se le confiere una múltiple condición como causa, botín, escenario, víctima, beneficiaria».

Conclusiones

En 2016, Colombia dio comienzo a un proceso de construcción de paz tan complejo y tortuoso como el mismo proceso de negociación, que ocho años después parece tan refundido como en los tiempos más aciagos del conflicto armado. Aupados por un período presidencial (2018-2022) que izaba entre sus promesas políticas la de hacer trizas el acuerdo de paz, los actores armados arremeten contra los enemigos disparando, desplazando y, por supuesto, expoliando la naturaleza. Lejos de tramitarse esos conflictos socioambientales, en la imponente geografía de uno de los países más biodiversos del mundo, estos se hacen cada vez más agudos y exponen —casi como ningún otro fenómeno social— las implicaciones más barbáricas de la guerra tanto para la vida humana y no humana como para lo no vivo.

En todas las zonas PDET se puede apreciar la presencia de álgidos conflictos ambientales, casi la cuarta parte de aquellos identificados por el Atlas Global de Justicia Ambiental, que impulsan vibrantes procesos sociales de defensa de la vida en todas sus formas y de los territorios; pero, como si fuera una espada de Damocles, persisten las lógicas de la guerra en que los grandes actores de la violencia política y del crimen armado ponen a la naturaleza como escenario estratégico, botín, fuente de financiación, víctima y arma. Estos territorios, ya de por sí más afectados por décadas de conflicto armado, presencian cómo se reciclan las viejas violencias en medio de conflictos ambientales que son invisibilizados o incomprendidos, casi invariablemente, en todo proceso de negociación y acuerdo de paz.

Todo parece indicar que, mientras no asumamos la enorme importancia de la cuestión ambiental, la búsqueda de la paz seguirá navegando entre nuevas violencias y viejos conflictos ambientales.

Referencias

Agencia de Renovación del Territorio. «Conozca en el mapa los territorios que están cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET». Disponible en: http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/index.html, consultado el 19 de junio de 2024.

Atlas Global de Justicia Ambiental. «Colombia. 140 cases have been reported so far». Disponible en: https://ejatlas.org/country/colombia, consultado el 19 de junio de 2024.

Martínez-Abello, J. M. (2023). «La ciudad en disputa: conflictos socioambientales en Bogotá, D. C.». Revista Ciudad Pazando, 16 (1), pp. 128-141.

Rojas-Robles, R. (2018). «Ambiente y posacuerdo en Colombia: la construcción de una paz integral y con la naturaleza no humana». Gestión y Ambiente, 21 (2 supl.), pp. 183-192

Sistema de las Naciones Unidas en Colombia y MADS (2014). «Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia». Disponible en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/undp-co-pazyambiente-2015.pdf, consultado el 19 de junio de 2024.

—

* Docente de planta de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Administrador Público. Maestría en Ciencias en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Doctor (c) en Estudios Sociales-DES. E-mail: martinezajm@udistrital.edu.co, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1791-408X.

[1] El presente artículo se deriva del proyecto de investigación doctoral «Biorresistencias y paz ambiental territorial en Colombia: el problema del biopoder en la construcción de los ETCR. Pondores, La Guajira y San José de Oriente, Cesar».

[2] Y esto sin contar un conjunto de fenómenos de conflictividad socioambiental urbana que han venido tomando relevancia y altisonancia en el país. Tómese como ejemplo el caso de la capital. Martínez-Abello (2023: 132) presenta los primeros resultados del proyecto de investigación «Observatorio distrital de conflictos ambientales» en el cual se identifican cuarenta conflictos ambientales «que involucran a los más diversos actores sociales y elementos constitutivos de la estructura ecológica principal (EEP) de la ciudad».

[3] De hecho, la investigación doctoral que da origen al presente artículo incluye, dentro de los análisis biopolíticos, ese conjunto de variables que van configurando un dispositivo gubernamental de sujeción de la naturaleza.

—